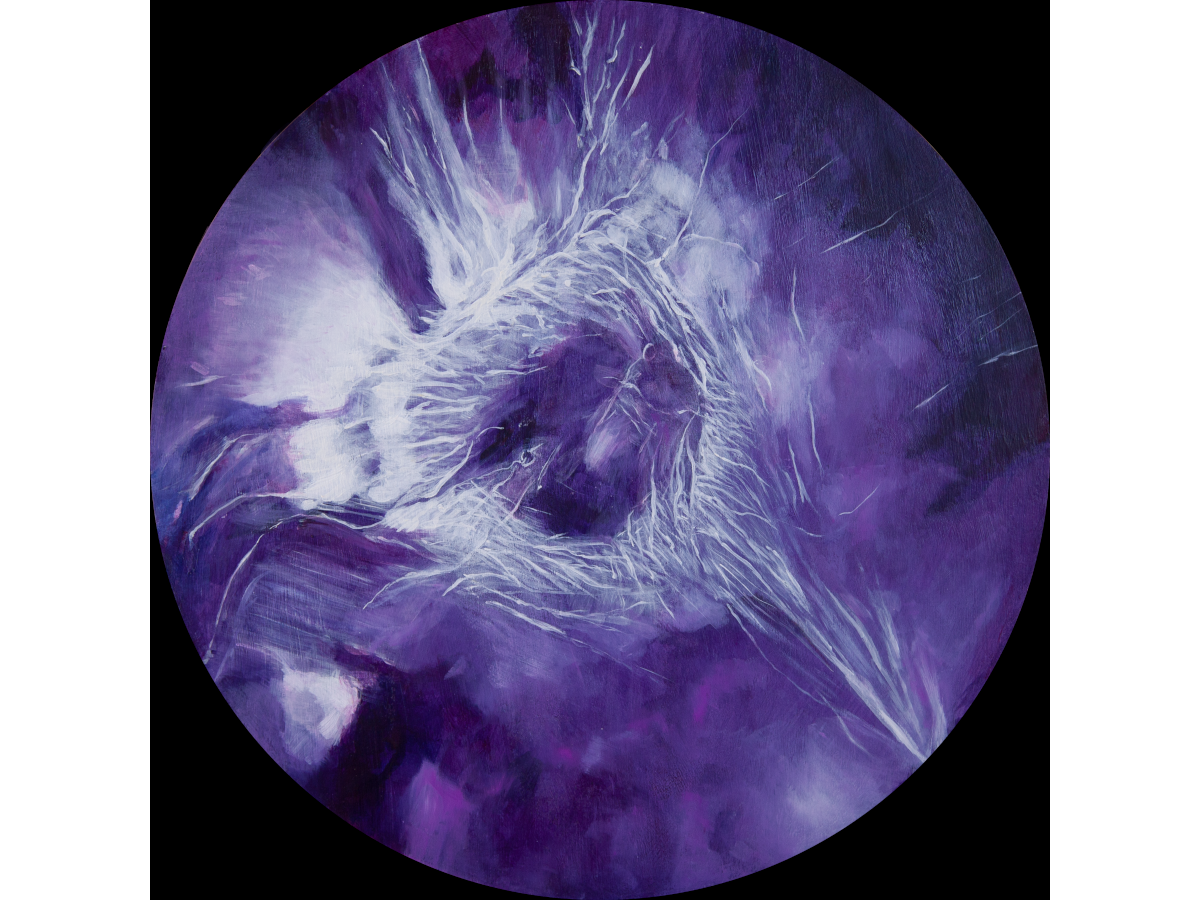

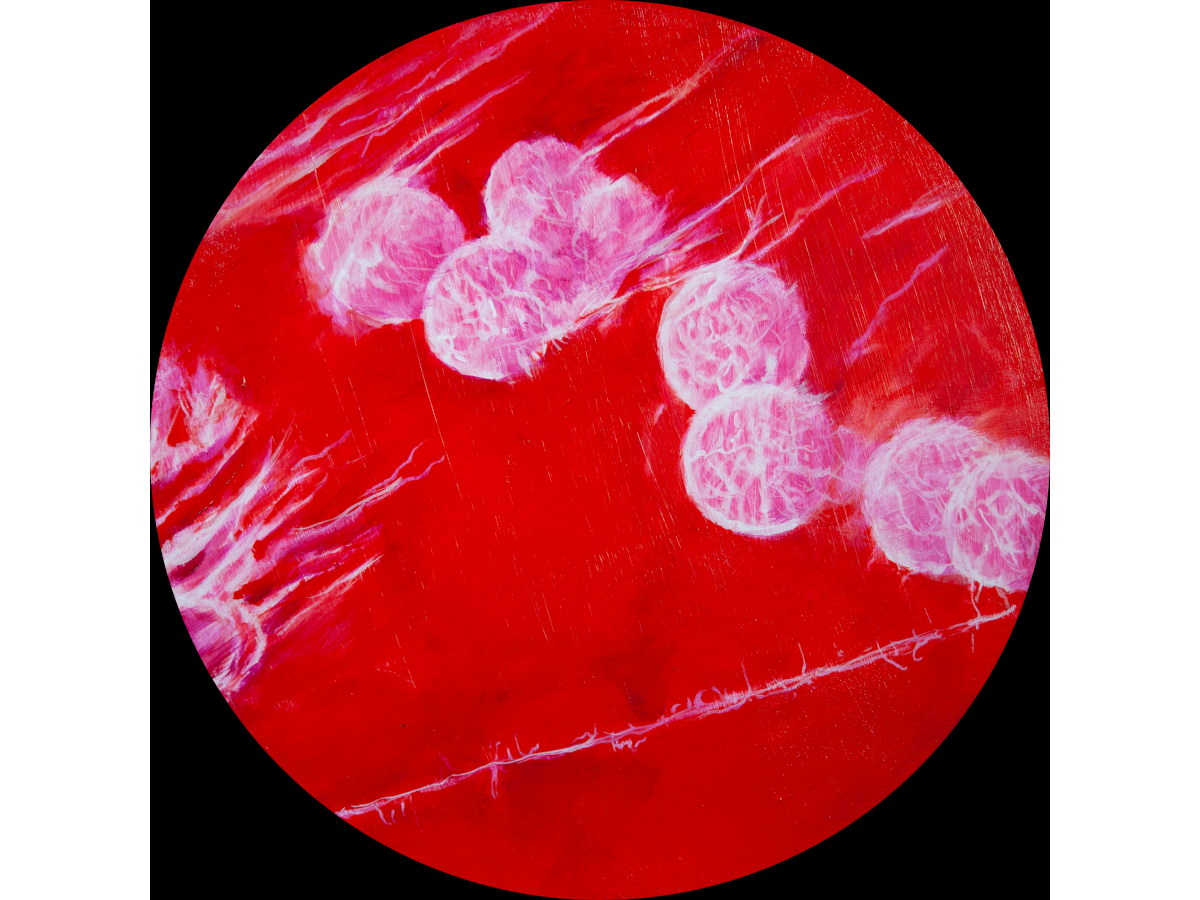

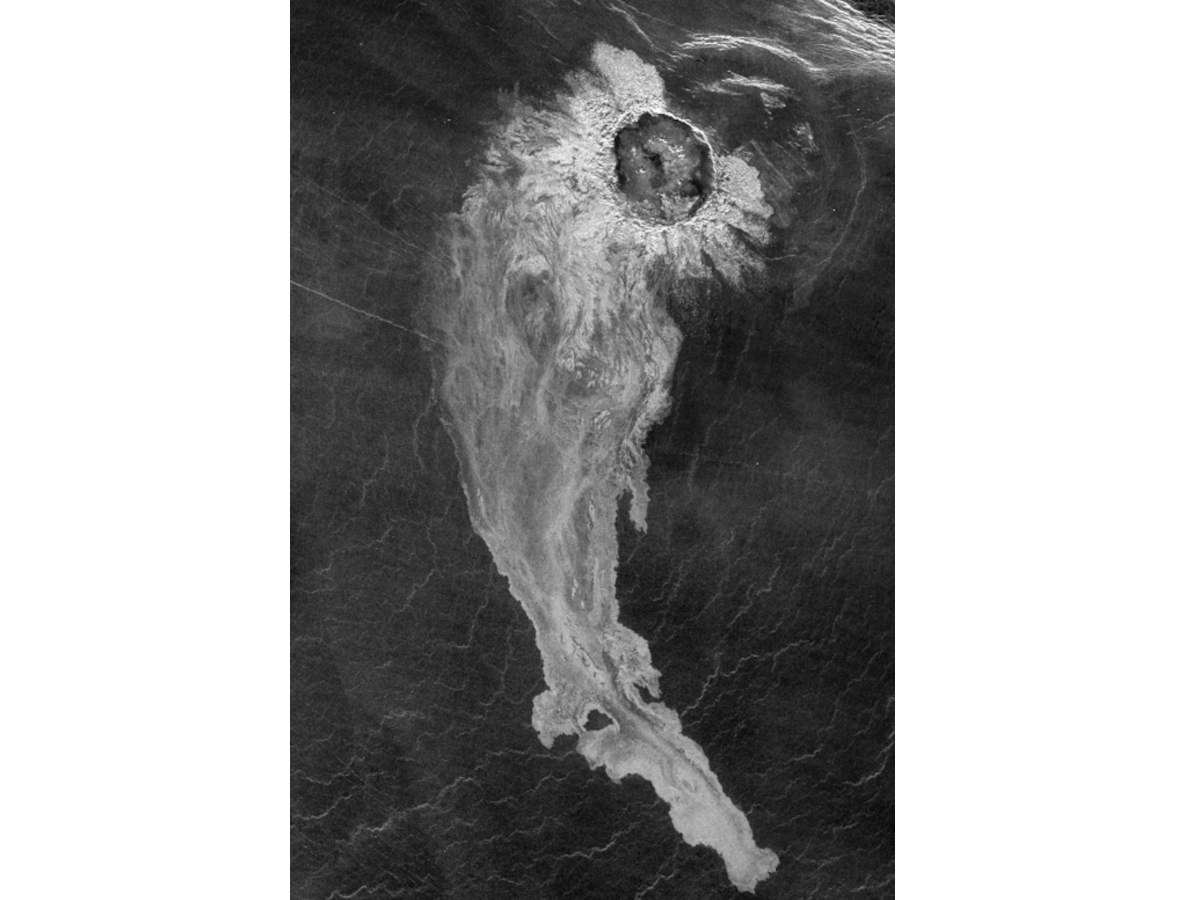

Venus: Sappho Patera, Lily Hibberd, oil on board, 2022, Image courtesy of the artist.

Portrait planétaire

Sommaire :

Faire le portrait d'une planète

En 2017, l’artiste Kim Stanley Robinson a créé une œuvre vidéo intitulée « Think of yourself as a planet ».

Peut-on s’identifier à une planète ?

Comment (se) représente-t-on une planète ? Peut-on « se penser comme une planète » ou penser une planète comme un « soi » ?

La cartographie est un acte technique, scientifique, culturel, politique. Du planisphère au globe, aux notions de planétarité et d’habitabilité d’aujourd’hui ; d’éléments imaginaires aux tracés de l’expérience vécue et mesurée ; de la photographie aux données, comment faire le portrait d’une planète ?

Le portrait d’un humain a pour vocation première d’identifier la personne, d’engendrer une reconnaissance ainsi qu’une familiarité, d’individualiser et de conférer un statut. Il traverse toutes les techniques et matériaux et prend toutes les dimensions possibles : anatomique, physiologique, biologique, psychologique, sociale, politique et plus encore. Pour chaque individu, autant de portraits différents que de personnes et d’institutions qui les établissent. Le portrait est avant tout la manifestation d’un tissu de relations.

Le portrait n’est cependant pas réservé aux humains. Certains êtres non humains se sont ainsi vu gratifier du droit au portrait et de la singularisation qui l’accompagne. Viennent à l’esprit, parmi d’autres, les photographies de ses chiens par William Wegman ou encore celles des poules et des coqs du Cosmopolitan Chicken Project de Koen Vanmechelen.

Comment les notions d’identité, de reconnaissance, de singularité, de familiarité se composent-elles quand il s’agit d’une planète ?

L’Observation satellitaire de la Terre s’intensifie et se complexifie, devenant un champ de recherches en soi : satellites météorologiques, de mesures diverses — des océans, des forêts, de la pollution, des cultures, de la désertification, de destructions de masse d’origine naturelle ou humaine, de la criminalistique —, de surveillance à des fins militaires ou policières. Parallèlement, chaque jour un flot d’images « à hauteur humaine » de chaque recoin de la Terre est déversé sur les réseaux sociaux.

Nous n’avons jamais eu autant d’images, de mesures, de données.

Comment faire le portrait de quelque chose de plus grand que nous et qui nous contient ? De quel « point de vue » ?

Earth Rise , William Anders, 24 décembre 1968

Lever de Terre, codifié AS8-14-2383HR par la NASA, est une photographie prise par l’astronaute William Anders le 24 décembre 1968, durant la mission d’Apollo 8. Sa véritable orientation de prise de vue, à la « verticale », a été modifiée par une rotation de 90° lors de sa publication par la NASA et ainsi se conformer à une perception humaine ancrée dans la gravité, où le sol est nécessairement sous nos pieds.

Une petite flotille de rovers parcourt lentement divers lieux considérés comme remarquables sur Mars ; pas moins de sept programmes de sondes vers Vénus sont en cours d’élaboration avec des lancements prévus autour de 2030 ; JUICE est en route vers Jupiter pour ne citer que quelques exemples d’investigations au sein de notre système solaire.

Comment re-connait-on une planète alors même qu’on ne la connait pas ou peu et jamais par le biais d’une expérience humaine directe ?

À l’égal des humains, les planètes peuvent s’aborder par divers traits définissant autant de portraits possibles : physiques : astronomie, cosmologie, géologie, météorologie, chimie avec les composants de leur atmosphère, sol, sous-sols, etc. ; culturels et sociologiques : cosmogonies, mythologies, croyances, contes, histoires et fictions, façons d’habiter, etc. ; politiques : sujets de compétitions stratégiques et économiques~; temporel : évolution cosmique, lors de la rencontre « Earth Gazes Back » organisée par Photo North à Oulu en Finlande dans le cadre du projet « More-than-Planet », le philosophe Lukáč Likavčan rappela que les planètes sont un état dans l’évolution de l’Univers, ajoutant qu’elles n’accueillent pas la vie, mais la créent, la fabriquent.

Peut-on faire un portrait d’une planète dans sa totalité ou bien ce portrait n’est-il jamais que local ou partiel ; depuis une extériorité objective ou toujours de manière située ?

Les représentations planétaires se dessinent depuis les questionnements, les intérêts et les perceptions des êtres humains. Quoique l’on en veuille, nous restons la mesure de toute chose et anthropocentrés, nous appréhendons le monde par le biais de ce que nous sommes, de la façon dont nous percevons et dont nous nous percevons — c’est grand ou petit eu égard à notre taille, vivant ou non selon ce que nous définissons comme tel à partir de notre propre constitution. Plus encore, nous sommes « Terrocentrés » —la gravité 1 est celle de notre planète et nous évaluons les autres à l’aune de celle-ci, que nous appelons « Terre » parce que nous vivons sur sa partie émergée alors qu’elle est majoritairement recouverte d’eau liquide.

Nous élaborons nos représentations planétaires à partir d’un large spectre d’outils techniques et conceptuels, construits par nous-mêmes dans une sorte de ruban de Mœbius réflexif et dialectique.

Le premier de ces outils est le corps humain, dans sa gamme de perception, à « corps nu » comme l’on dit à « l’œil nu », dont la vision est reprise par l’appareil photographique. Un corps de plus en plus absent des images produites, de manière évidente quand elles sont faites depuis des sondes spatiales ou des satellites, de façon plus insidieuse quand elles sont issues de caméras au fonctionnement automatique, embarquées sur des drones ou disposées ici et là dans l’environnement. Cette photographie machinique, non humaine, crée une sorte d’humain désincarné, mais omniprésent, un humain augmenté à l’échelle du cosmos et simultanément amputé d’une partie de ses sens.

Au fil des siècles et dans diverses civilisations ont été inventés toutes sortes d’instruments. Aujourd’hui, ceux-ci opèrent de plus en plus dans des registres hors d’atteinte de la dimension perceptive du « corps nu » de l’humain. Ils collectent des données que nous traduisons en représentations intelligibles pour, ensuite, produire des représentations planétaires.

Si analyses et théories sont liées aux résultats de nos instruments, ne jamais oublier que nous avons créé ces instruments pour répondre aux questions que nous nous posions. L’interprétation, tout comme les interrogations initiales, sont toujours à l’aune du filtre de la culture dans laquelle nous évoluons, de nos positions sociales et de pouvoir.

On notera la différence entre UNE planète et LA planète : Fait-on de la même façon le portrait d’une planète et celui de la planète, la nôtre, qui tend à rester la référence en toute chose ?

Vénus : des données à la matière, familiarité et tangibilité

Planète

In Gravitations, 1925

Le soleil sur Vénus se lève ;

Sur la planète un petit bruit.

Est-ce une barque qui traverse

Sans rameur un lac endormi,

Est-ce un souvenir de la Terre

Venu gauchement jusqu’ici

[…]

Jules Supervielle, Gravitations, précédé de Débarcadères,

Préface de Marcel Arland, Gallimard, coll. Poésie, Nrf, 2001 (1ère édition dans la collection 1966)

Vénus, la Lune et Jupiter dans le ciel nocture. Image courtesy NASA

Vénus (éléments d’un portrait anatomique)

Vénus, comme la Terre, est une planète tellurique. Elle tourne sur elle-même d’Est en Ouest (sens opposé à celui de la rotation de la Terre) en équivalent 243 jours terrestres et orbite autour du Soleil en équivalent 225 jours terrestres.

Quelques caractéristiques :

– Masse : 4,8685 x 1024 kg

– Gravité de surface : 8,87 m/s2 (0,905 g).

– Rayon à l’équateur : 6 051 km

– Température de surface : entre 446 °C et 490 °C

– Pression atmosphérique : 4,5 MPa (45 bar)

– Atmosphère : Dioxyde de carbone à 97%

– Couche nuageuse de 20 à 90 km de dioxyde de carbone et de dioxyde de souffre, engendrant des pluies d’acide sulfurique et recouvrant la totalité de la planète.

Vénus est une planète paradoxale pour nous autres Terriens : un des objets les plus brillants dans le ciel nocturne, elle est visible de partout, y compris depuis les villes victimes d’une pollution lumineuse intense. Simultanément, couverte d’une épaisse couche nuageuse, elle est invisible à notre regard nu, fût-il démultiplié par les lentilles des télescopes. Pour « voir » Vénus, il faut aller sur place et utiliser des instruments qui relèvent de la mesure instrumentale plutôt que de la vision optique humaine.*

* Nous disposons cependant de quelques photographies de la surface de Vénus prises par les missions soviétiques Venera, notamment Venera 13 au début des années 1980.

image courtesy Philippa Mason

Globe de Vénus établi à l’aide des données radar de l’orbiteur Magellan. Il a été produit avec la contribution de la NASA et de l’USGS. Il comprend toutes les principales formes de relief et est codé par couleur selon l’élévation. Le rose est pour les altitudes les plus élevées, le vert juste au-dessus du zéro en termes de rayon planétaire (juste au-dessus du niveau de la mer sur Terre), et du bleu au violet pour les plaines de plus en plus basses (un peu comme les océans de plus en plus profonds sur Terre).

Est-ce que nous savons ce que nous regardons devant des images produites par des instruments qui observent dans un autre registre que celui de l’œil humain ? des instruments qui produisent non pas des images, mais de l’imagerie, autrement dit de la traduction de données en images ?

Sans légende, sans explication, ce pourrait être ceci ou cela ou encore autre chose. La seule vue de ces images ne nous renseigne pas, à moins qu’elles ne soient devenues elles-mêmes iconiques. Ces images sont « lisibles » avant que d’être « visibles » et même en « sachant lire », c’est-à-dire en ayant des connaissances solides dans le champ des sciences et de la recherche concernées, elles restent en partie étrangères à notre humanité. L’abstraction de la visualisation scientifique des données et la phénoménologie de l’expérience de la matérialité restent irréductibles l’une à l’autre. Incarner ces données, les rendre tangibles, palpables permet leur appropriation en incluant l’objet ou le phénomène représenté dans le spectre de la familiarité.

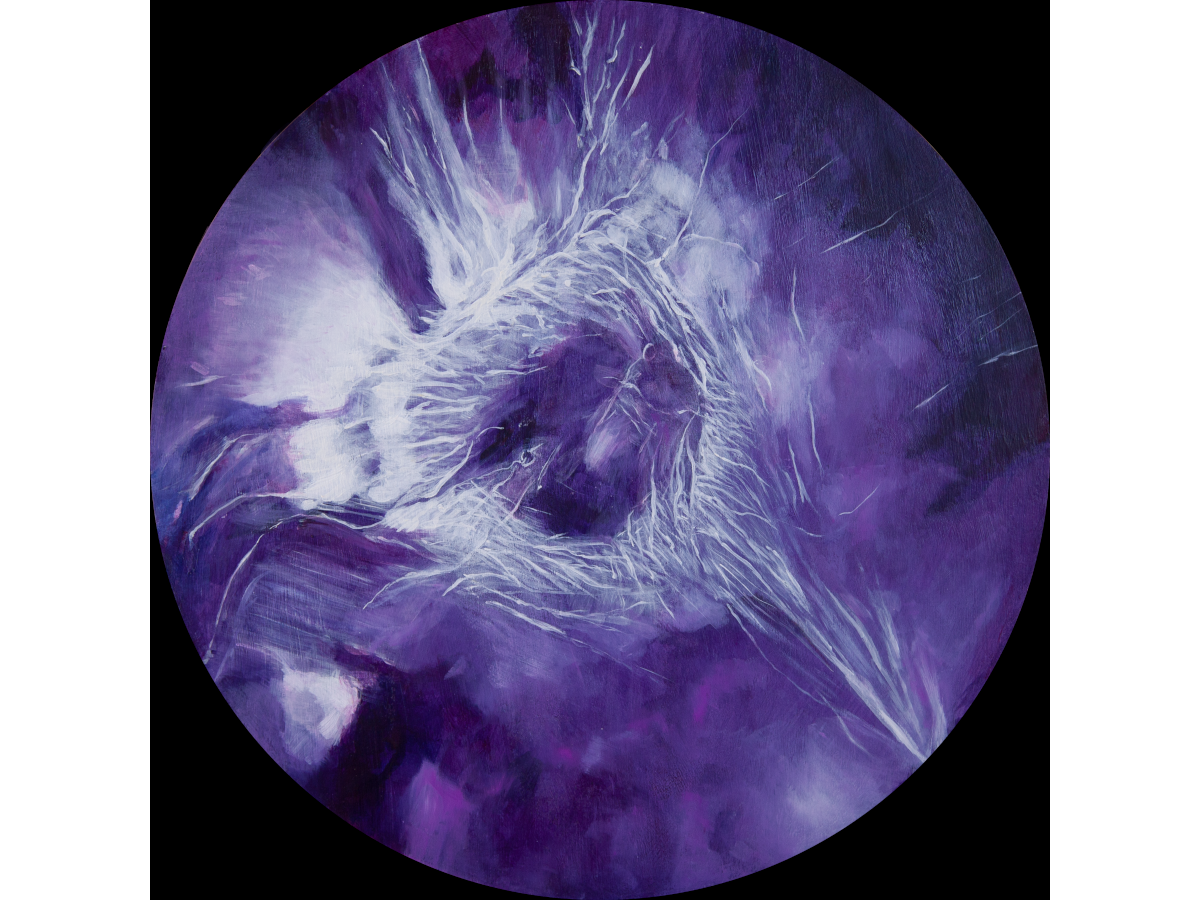

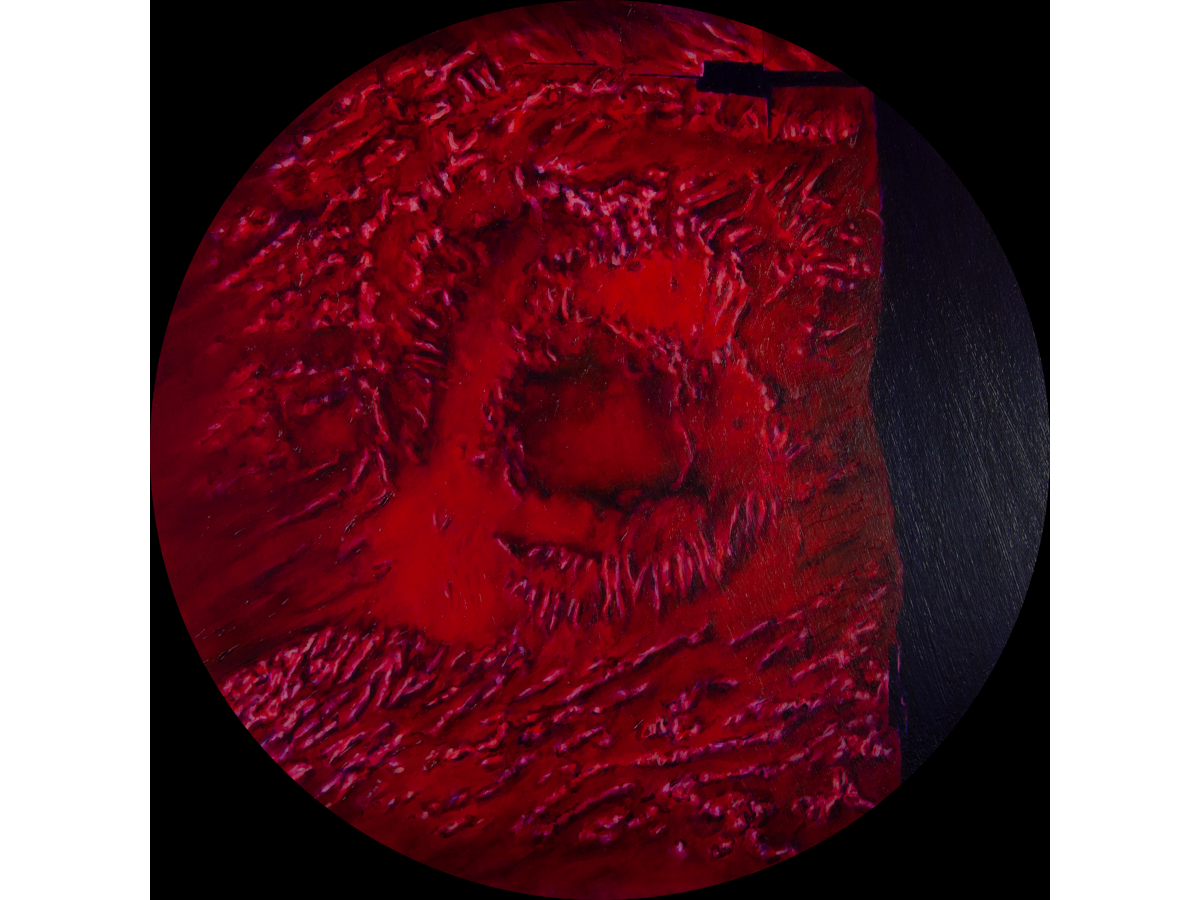

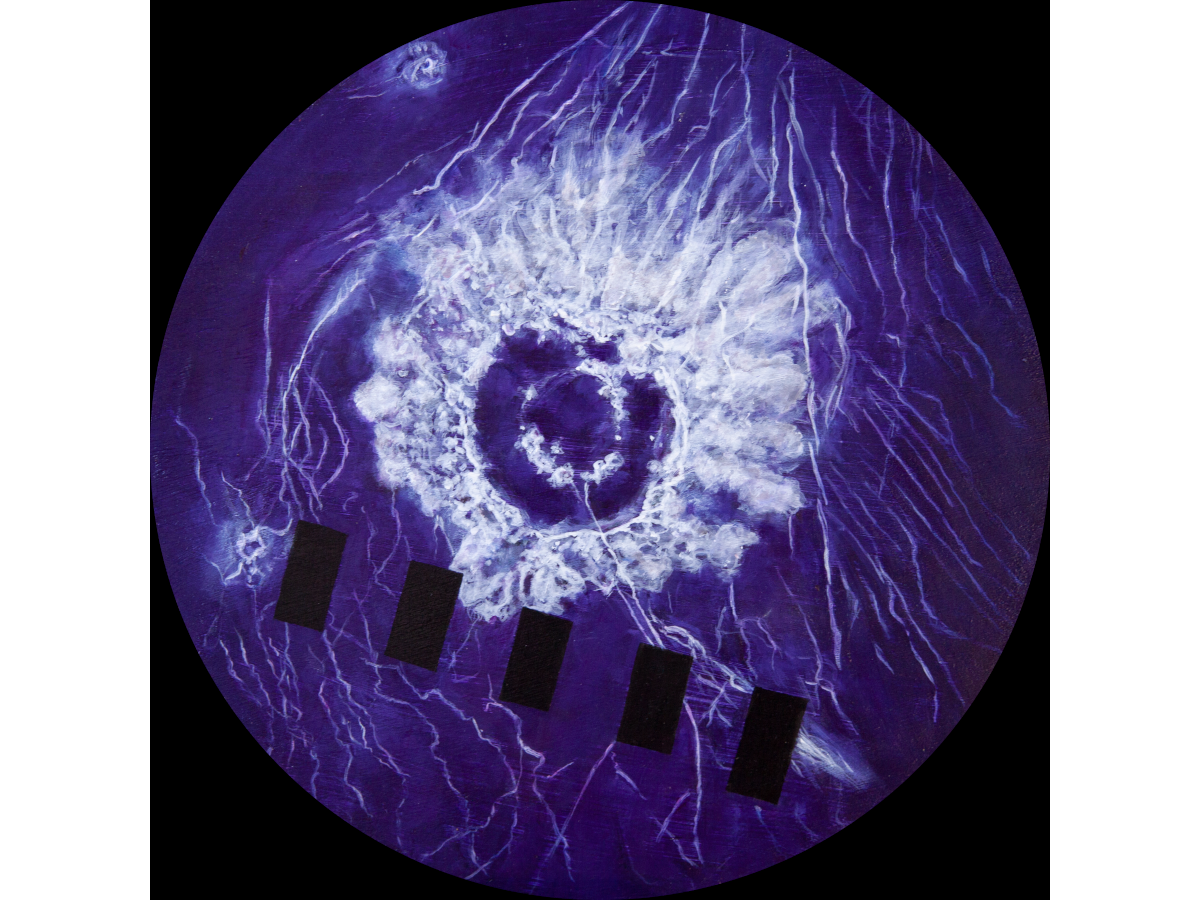

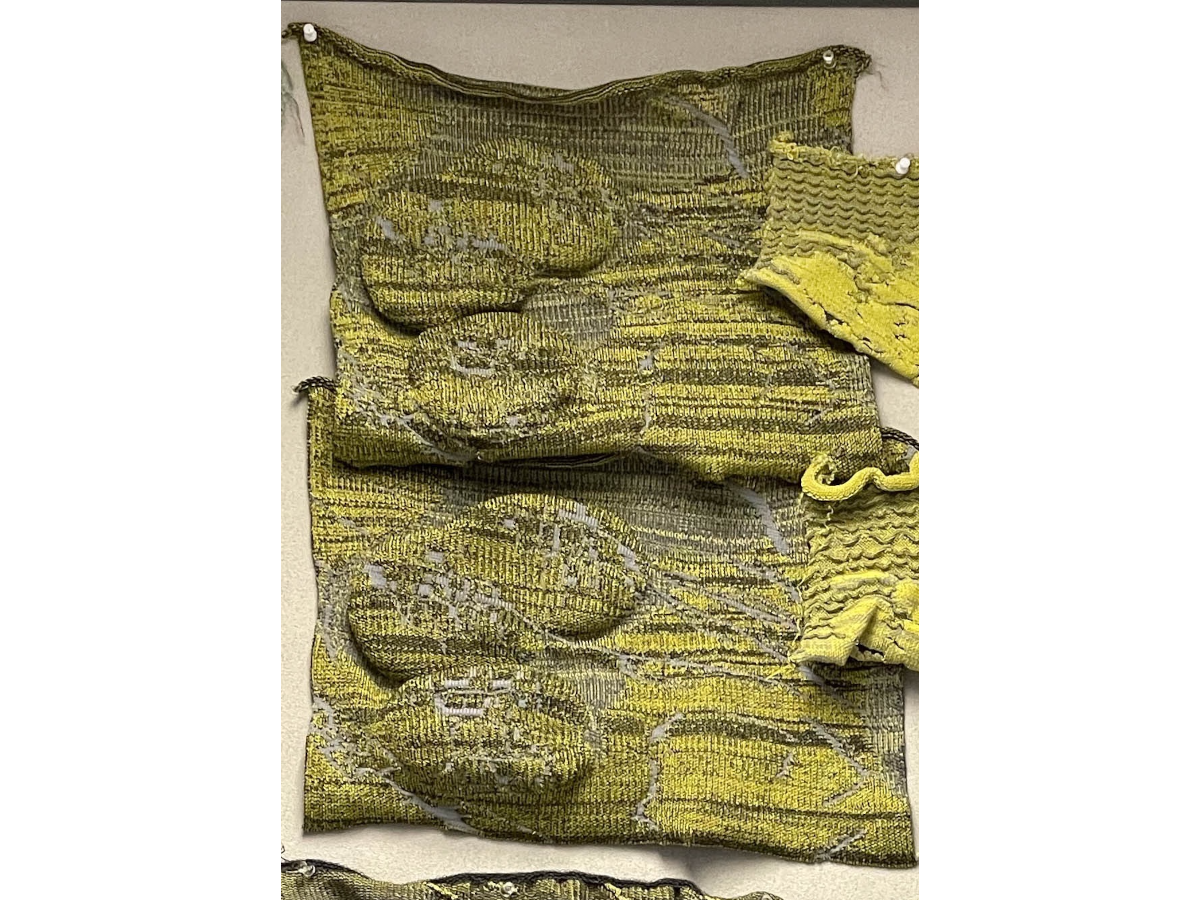

C’est cette dialectique entre une réalité « objective », mesurable et mesurée des données et une réalité expérientielle, corporelle, qu’explorent les artistes Lily Hibberd et Michèle Boulogne dans leurs œuvres prenant la planète Vénus comme sujet. Toutes deux se fondent sur les données de la sonde Magellan de la NASA qui établit une cartographie radar de la planète, entre 1990 et 1994.

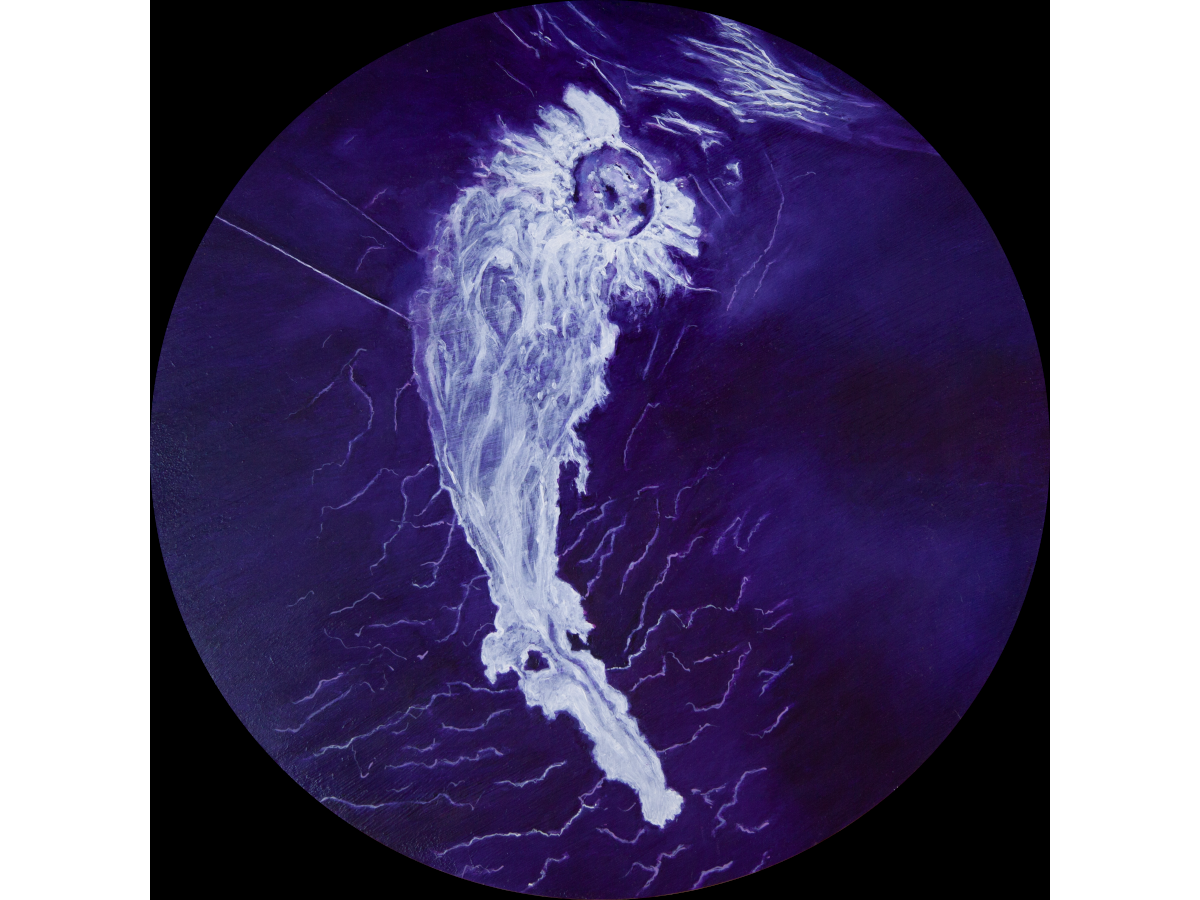

Venus: Sappho Patera, Lily Hibberd, oil on board, 2022, Image courtesy of the artist.

Vénus, Baker Crater , Lily Hibberd

Venus, Lily Hibberd, depuis 2021

Des bleus et des violets intenses, des rouges et des oranges éclatants ; des entrelacs de filets blancs assortis de bandes noires plus soutenues. Que montrent ces peintures sur bois de forme ronde ? Intuitivement, nous comprenons qu’elles ne sont pas abstraites même si nous n’identifions pas l’objet représenté, nous savons qu’il existe.

Hibberd part de quelque chose que l’on n’a jamais vu et peint quelque chose qui ne relève pas de la vision. Elle propose une représentation, non pas de la planète, mais d’une perception non visuelle de celle-ci : ce qu’elle peint en est l’image radar, ce dont témoignent les bandes noires signalant le manque de données de l’instrument sur ces zones. Par la forme circulaire et la matière, l’épaisseur de la peinture sur le bois, elle donne une matérialité, une tangibilité aux cratères de Vénus. Portraits « post réalistes », ces peintures montrent quelque chose de vrai, mais pas tout à fait réel.

Vénus, Banumbirr Vallis, Lilly Hibberd

Vénus, Avviyar Crater , Lily Hibberd

Vénus, Wheatley Crater, Lily Hibberd

Lily Hibberd, Vénus, Seoritsu Farra

Par son choix des sites, Hibberd ajoute une dimension culturelle et politique à ces images paradoxales : celle de la nomenclature des objets célestes.

Mon travail à propos de Vénus est une réflexion sur la culture humaine qui veut nommer les sites et les objets dans l’univers, sur comment on détermine les choses en les nommant, sur ce que l’on oublie dans ces nomenclatures, sur les associations et les superpositions de faits, de savoirs, de noms réels et de mythes, de la complexité des éléments qui s’y rapportent et s’y entrechoquent. […]

J’ai commencé avec Sappho parce que j’aime beaucoup sa poésie ! Mais en fait, mon choix est une combinaison de la forme du lieu et des noms. J’évite les femmes mythologiques, même si c’est la majorité des noms.

[entretien avec Lily Hibberd le 28 août 2024]

Venus de Lily Hibberd est un entrelacs de portraits : ceux de sites sur la planète et de leur appréhension par le biais d’une technologie et instrumentation, et ceux de femmes auxquelles on assigne un lieu dans le cosmos.

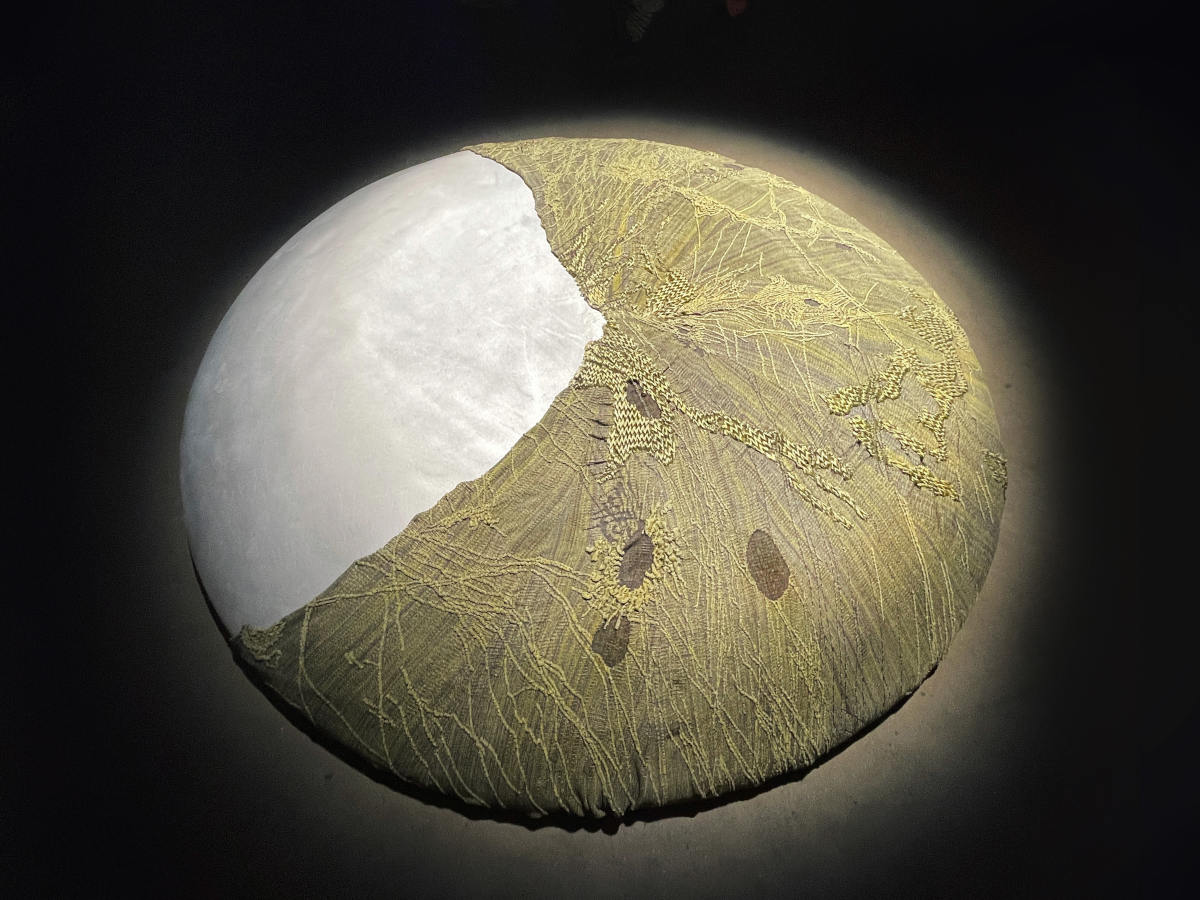

Venus does not exist, Atla Regio , Michèle Boulogne

Venus does not exist, Michèle Boulogne, 2021

Venus does not exist inclut trois pièces portant sur trois sites : Atla Regio, Addams Crater et Seoritsu Farra.

Point de couleurs vives ici, mais un dégradé de tons d’un jaune-vert clair à un brun-vert foncé qui entendent refléter la composition chimique de l’atmosphère et la géologie du sol de la planète : jaune-vert pour le sulfure de l’atmosphère et le gris basaltique des coulées volcaniques.

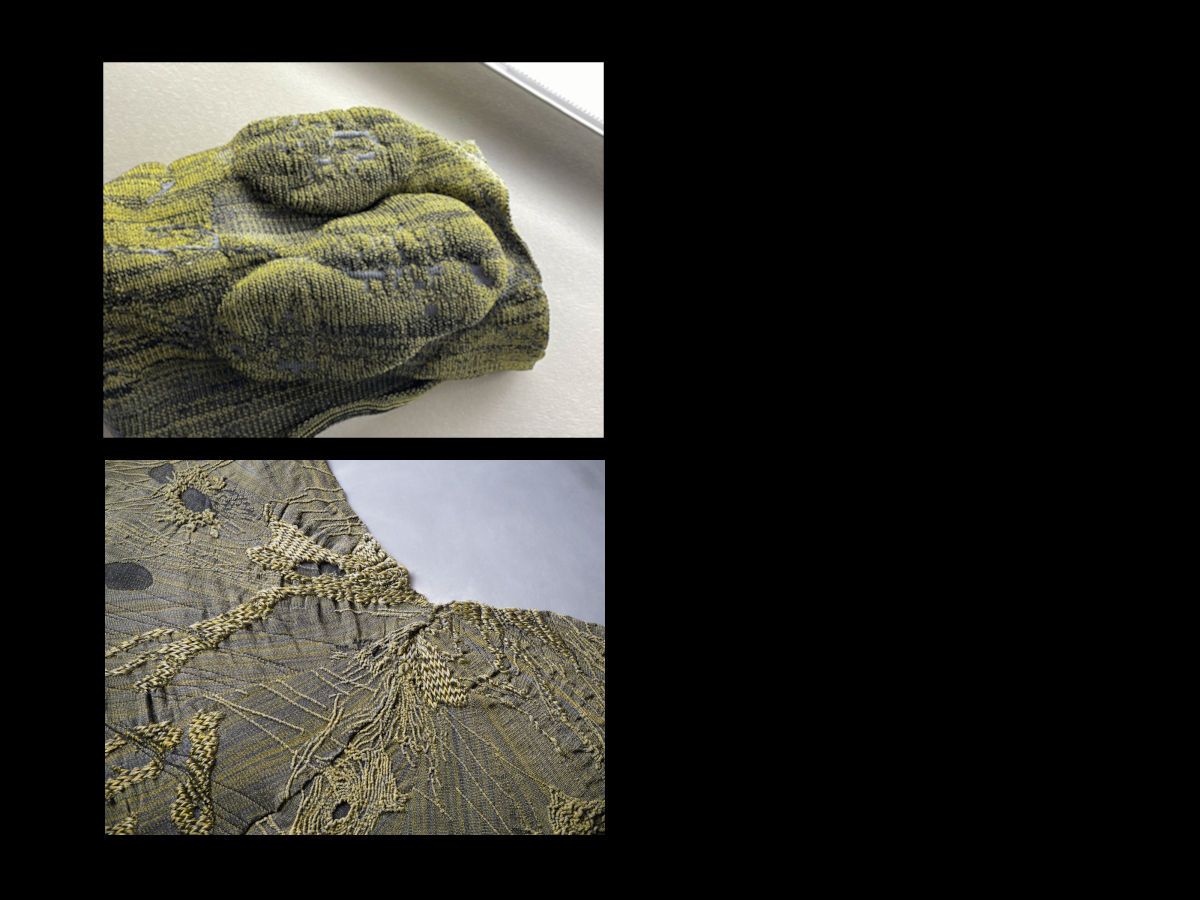

Michèle Boulogne opte pour le textile et plus particulièrement la maille pour incarner Vénus. Elle sort ainsi les images de la sonde Magellan de leur visualisation plane et évanescente pour les inscrire radicalement dans la 3ème dimension, donnant corps et volume aux données.

Une documentation accompagne les pièces en maille : des informations astronomiques et historiques sur la planète, ainsi que sur le processus de création de la pièce. Pour Michèle Boulogne, il y a une grande rigueur dans cette narration. Dans cette rigueur, il y a la beauté du réel, sur le fait que cela repose sur une histoire vraie, que l’on est vraiment allé en orbite autour de cette planète [entretien avec l’artiste, le 2 août 2024].

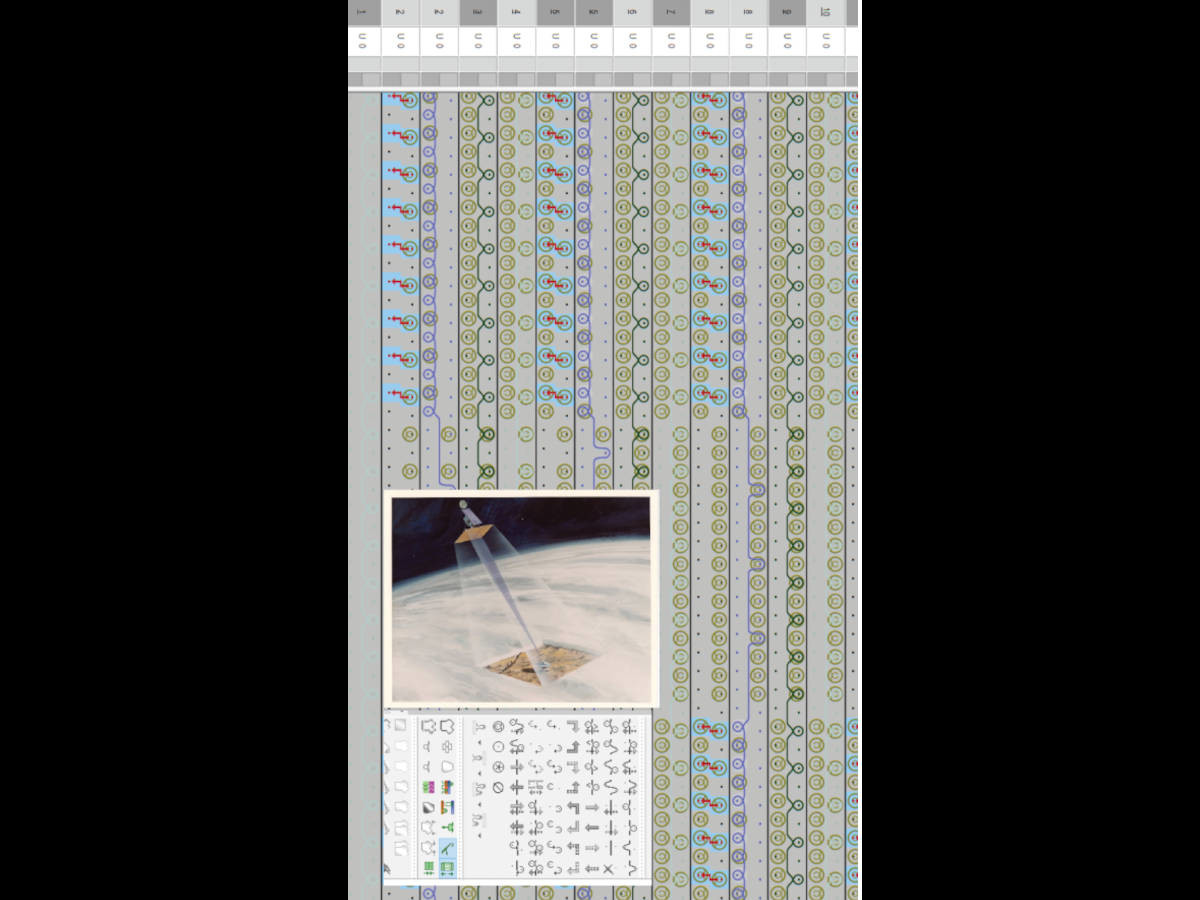

Venus does not exist , Michèle Boulogne, détail, processus : cartographie des zones pour le tricot, 2021

Venus does not exist , Michèle Boulogne, détail, processus : fichier de tricotage industriel, 2021

La technique de la maille implique de passer par des schémas abstraits, des codes, proches visuellement des images radar et de leurs codes.

J’ai fait des fiches avec […] la définition de l’image radar, le nombre de pixels. La façon de coder la maille est très importante, ce sont des modules, en 3 dimensions. Cela fonctionne très bien avec les données radar. [entretien avec Michèle Boulogne le 2 août 2024]

Le choix du tricot peut néanmoins sembler étonnant, en contraste avec la réalité des conditions rudes de cette planète (température, pression).

Avec le textile, il y a quelque chose d’assez humble. […] J’ai remarqué que les gens avaient envie de toucher les échantillons que j’avais faits, de les retourner, de les porter, de les mettre sur leurs enfants. Cela m’a renforcée dans mon questionnement, sur quels portraits peut-on faire d’autres planètes qui sont littéralement intouchables.

[entretien avec Michèle Boulogne, le 2 août 2024]

La maille, par sa modestie et sa simplicité quotidienne dans nos vies, sa douceur, évoque l’intimité, invite au toucher, apporte une familiarité avec cette chose radicalement étrangère qu’est Vénus. Mais du point de vue de la planète, ces conditions que nous considérons comme brutales sont tout simplement normales, la norme. Vénus, ainsi « touchable », acquiert une identité propre. Elle devient un « soi », un « soi » géologique, « vivant », si l’on accepte d’aborder autrement le vivant.

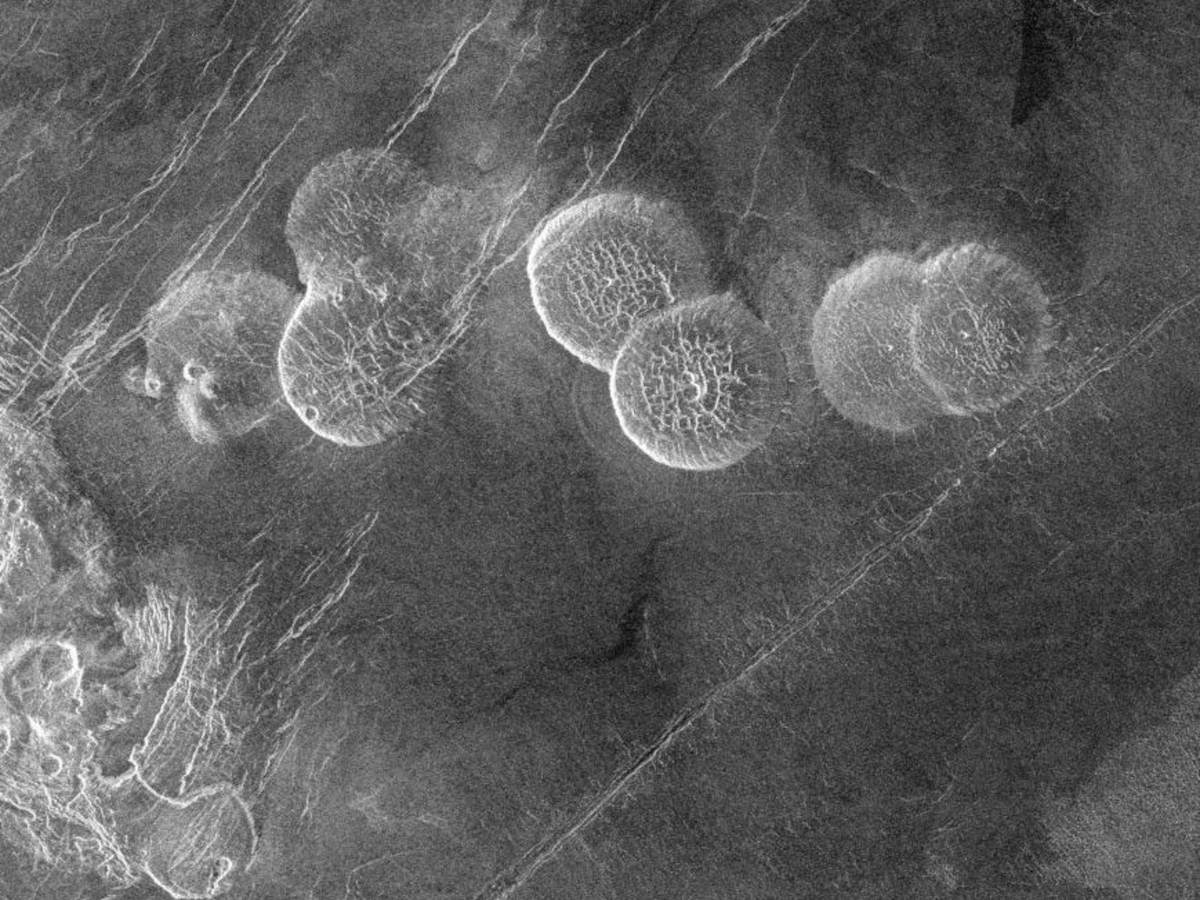

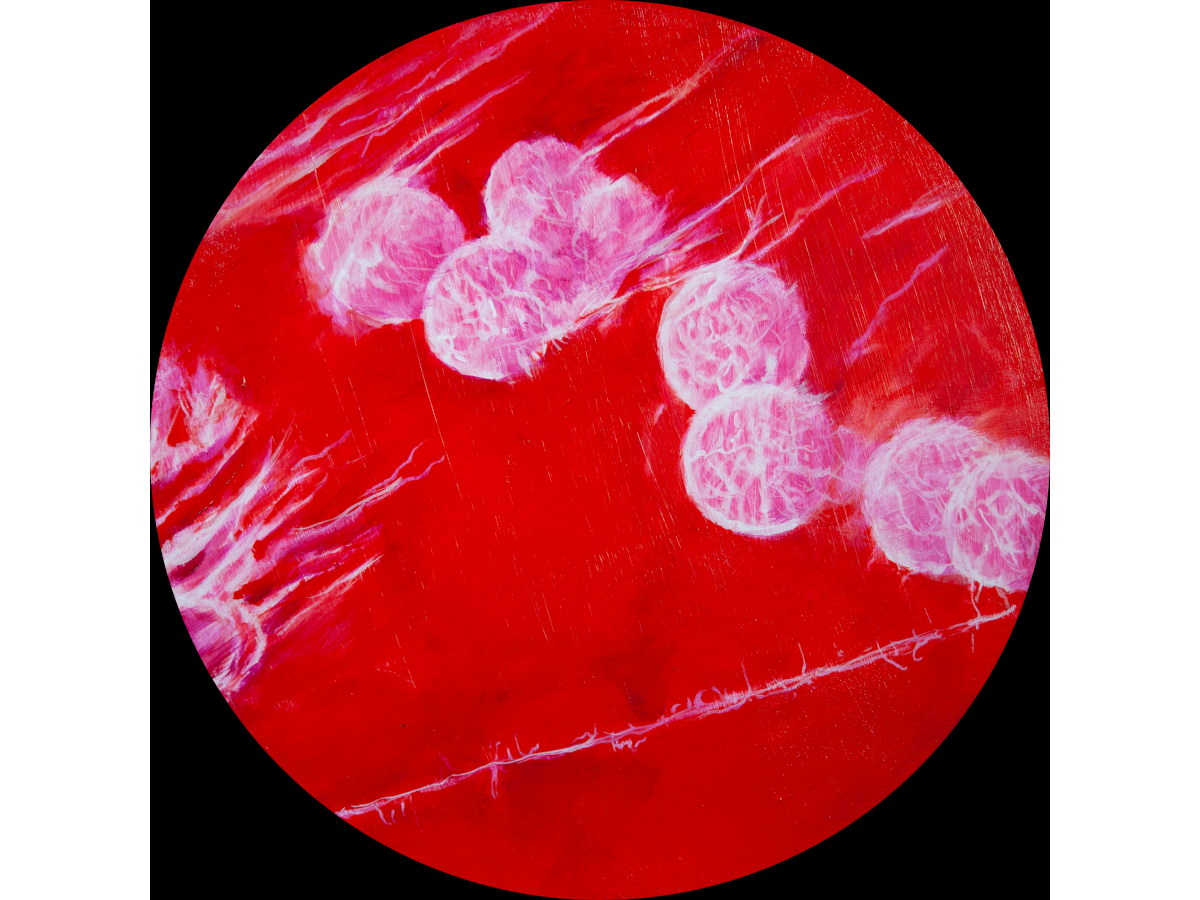

Lily Hibberd et Michèle Boulogne ont deux sites en commun au sein de leur création : le cratère Jane Addams (à gauche) et les dômes en galette Seoritsu Farra (à droite). Images radar de la sonde Magellan.

Lily Hibberd : Jane Addams est une des premières peintures que j’ai faite. Il y a une très longue coulée de lave. Elle a une forme comme un animal. Jane Addams a été une femme très importante dans l’histoire des droits des femmes.

Seoritsu Farra est nommée à partir d’un mythe, celui des sources japonaises. La forme n’est pas volcanique, elle est singulière, comme un « soufflé », ce sont des endroits rares sur Vénus. C’est une image étrange.

[entretien avec Lily Hibberd le 28 août 2024]

Michèle Boulogne : Mon choix s’est fait à partir de l’aspect, de la singularité comme pour les dômes de Seoritsu Farra qui sont atypiques ou alors le fait que l’on ne sache pas ce qui s’est passé comme avec Addams Crater. Arriver à « toucher » ce qui est un mystère scientifique — ce que l’on comprend, ce que l’on ne comprend pas, était fascinant.

[entretien avec Michèle Boulogne le 2 août 2024]

Lily Hibberd et Michèle Boulogne s’approprient les données scientifiques, tout en s’affranchissant d’une véracité qui reste incertaine, pour faire surgir la matière dans une appréhension corporelle symbolique. Elles y associent subtilement mythes et histoires, faits objectifs et biais culturels dans un métissage de la réalité et de la fiction par lesquels nous sommes au monde. Elles installent ainsi Vénus dans quelque chose de familier et d’irrémédiablement étranger, lui conférant une autonomie propre. Vénus mérite d’être regardée pour elle-même et non plus seulement pour étudier son évolution afin de mieux comprendre la Terre. En écho, cela permet une distanciation utile pour la façon dont nous abordons notre planète.

L’Occident essaie de s’ouvrir à l’Autre que lui-même et à l’Autre Vivant que l’Humain pour brosser de nouveaux portraits planétaires, en prenant en compte d’autres points de vue que le sien.

J’habite sur une planète

Lors d’une interview* en 2023, à la question « si vous ne deviez retenir qu’une chose de votre expérience dans la Station Spatiale Internationale que serait-ce ? » l’astronaute américaine Nicole Stott a répondu : que je vis sur une planète (I am living on a planet)

* pour le livre Space Feminisms. People, Planets, Power, Eds. Marie-Pier Boucher, Claire Webb, Annick Bureaud et Nahum, Bloomsbury

Texte : Annick Bureaud, Janvier 2025

Crédits

Portrait planétaire fait partie de la publication Quelle Planète de Leonardo/Olats dans le cadre du projet Europe Créative « More-than-Planet », collaboration internationale entre Stichting Waag Society (NL), partenaire principal, Zavod Projekt Atol (SI), Ars Electronica (AT), Digital Art International ART2M/Makery (FR), Northern Photographic Centre (FI) et Leonardo/Olats (FR).

https://www.more-than-planet.eu

https://www.olats.org/more-than-planet-2022-2025/

Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables.

Leonardo/Olats

Observatoire Leonardo des Arts et des Techno-Sciences

À propos / About | Lettre d'information Olats News

Pour toute (re)publication, merci de contacter / For any (re)publication, please contact Annick Bureaud: info@olats.org

Pour toute question concernant le site, merci de contacter / For any issue about the website, please contact: webmaster@olats.org

Design Thierry Fournier

© Association Leonardo 1997-2022