Philippe BOISSONNET – De la Perception de la Terre-Mère à celle de la Terre- Enfant – 2006

Artiste

Première publication conference Expanding the Space, in collaboration with the

Octubre Centre de Cultura Contemporania, and IAA, Valencia

Comment les images de télésurveillance de la Terre et de son état climatique (Earth Monitoring), affectent-elles lentement sa représentation dans notre relation symbolique avec le monde.

Introduction

Je m’attarderai dans cette communication à faire ressortir, a posteriori, quel impact a eu sur ma démarche artistique – au moins depuis 1992 – la vulgarisation de l’imagerie spatiale et des cartographies de données numériques montrant l’état de bien-être de la Terre. Je dis a posteriori car tout artiste est souvent un «incubateur socio-culturel» dont les perceptions ne sont validées par le contexte social, qu’ultérieurement.

Je présenterai donc tout d’abord les extraits vidéos de deux œuvres holographiques et interactives (datant respectivement de 1992 et 1993) qui, bien qu’elles ne traitaient pas de «changements climatiques» à proprement parler, ouvraient en revanche mon travail de création à la thématique de l’espace (du globe terrestre vu de l’espace, plus exactement). Ce qui m’entraîna, en même temps, vers cette réflexion à propos de la mutation actuelle de la relation symbolique que nous entretenons avec la Terre.

– La conscience des limites : Gaïa (1992, sculpture holographique interactive)

– La conscience des limites : Galileo (1993, installation holographique interactive).

Je complèterai le développement de mon hypothèse à propos d’une mutation récente de l’idée de «Terre-Mère» vers celle d’une «Terre-Enfant», en faisant aussi référence aux deux œuvres suivantes:

– Recartographier son monde (2000, installation holographique et copigraphique)

– Décentrer/Recentrer (2006, dessin mural et projection vidéo)

Enfin, je terminerai, en présentant brièvement les bases d’un nouveau projet artistique d’installation interactive (Ici-haut, ici-bas) qui concerne plus directement l’impact des images issues des technologies de télésurveillance par satellite.

La conscience des limites : Gaïa, © Ph. Boissonnet

Conscience

En réalisant cette sculpture (La conscience des limites : Gaïa, 1992), laquelle comportait 8 hologrammes et un petit système de détection de présence qui donnait priorité au spectateur se trouvant à l’intérieur de la demi-structure sphérique, j’ai tout d’abord voulu diriger mon regard du côté de la représentation mythique la Terre archaïque. Une «Gaïa», d’où émane, en apparence, l’idée d’une Terre-Mère toute-puissante, nourricière, immortelle, et capable de s’auto-régénérer à l’infini. Bref, une Terre sur laquelle on peut toujours compter. Forte. Pourtant, ce travail révélait aussi une mise en doute. La perception holographique et sculpturale de l’oeuvre faisait en effet glisser cette Terre vers une autre modalité existentielle. De la lourde matière se trouvant depuis la nuit des temps au-dessous de nos pieds, je déplaçais la planète Terre – et, par effet métonymique, la matière terrestre aussi – vers la virtualité de la lumière, c’est-à-dire proche de notre mental, juste au niveau de nos yeux. Par cette virtualité habitant l’image holographique, se glissait ainsi furtivement une autre perception de la planète. La perception d’une Terre fragile et devenue instable semblait alors porteuse d’un nouveau sens collectif émergeant dans notre conscience. Cette infiltration d’une autre relation symbolique en train de se tisser entre l’être humain et la Terre, apparaissait d’autant plus fortement que j’avais utilisé un ballon gonflable en forme de globe terrestre (jouet d’enfant) dans chacune de mes images holographiques. D’une part cette œuvre valorisait une Terre facilement manipulable et dégonflable, mais, d’autre part, elle révélait aussi une Terre devant être habitée et regardée de l’intérieur : en effet, le système interactif (fonctionnant avec des ultra-sons) donnait le contrôle à ceux qui se trouvaient à l’intérieur de la structure sculpturale demi-sphérique, en imposant l’extinction des éclairages illuminant les autres hologrammes que les spectacteurs situés à l’extérieur de la structure étaient en train de contempler.

La conscience des limites : Galileo, © Ph. Boissonnet

L’année suivante, en 1993, je portais plutôt mon attention vers la conception d’une Terre moderne, celle issue des percées scientifiques de Copernic et de Galilée, et qui permit dés lors à l’être humain, de jeter sur le monde un regard inquiet et émerveillé ; un regard qui le projetait, certes, hors de la puissance d’une Terre centripète et maternelle, mais qui l’éloignait en même temps de l’immuabilité des lois divines paternelles. L’installation holographique, La conscience des limites : Galiléo, était en effet animée par système interactif de détection de présence à ultra-sons qui mettait le spectateur dans une relation faisant partie de l’ordre du «proche/lointain» et non plus, comme pour Gaïa, de l’ordre du «dedans/dehors». Cette oeuvre cherchait à placer le spectateur dans une attitude de questionnement face à la relativité des notions spatiales, lesquelles étaient suggérées par l’inscription des mots «Ici», «Là», «Nulle part» ou «Ailleurs» et qui apparaissaient successivement dans l’installation, selon les points de vue adoptés par les spectateurs. Encore une fois, dans cette deuxième approche de la représentation de la Terre, l’image fragile du ballon gonflable en forme de globe terrestre occupait une place très signifiante. Lorsque le spectateur se trouvait très proche de l’hologramme, monté sur le trépied servant de point de fuite dans l’installation, l’image transparente rouge-orange du globe terrestre disparaissait brusquement, laissant l’être humain seul face au vide de l’image, et donc, face à sa curiosité. Celui-ci était alors obligé de reculer pour revoir apparaître la Terre. Ainsi, la vision éclairante de Galilée, en offrant à l’homme de devenir plus conscient de la vastitude et de l’infini de l’espace, lui a aussi imposé l’évidence de sa fragilité sur Terre. Or, aujourd’hui, il ne s’agit même plus de s’arrêter de façon égocentrique à la fragilité de l’Homme mais, plutôt, de se faire à l’évidence de la fragilité de la Terre elle-même.

Perspective

Ces deux œuvres, qui furent fondatrices dans ma démarche artistique actuelle, me servent aujourd’hui de plus en plus à «repenser» la perspective avec laquelle nous abordons notre relation avec la Terre. Une perspective qui est d’ailleurs souvent coincée dans les dualités de notre capacité à comprendre le Monde, prise entre le «ici-bas» et le «ici-haut», ou entre le «senti-du-dedans» et le «vu-du-dehors». Cherchant à dépasser cette dichotomie, je réfléchissais à la nature intrinsèque du principe holographique qui permet d’enregistrer la totalité de l’image dans chacune de ses parties. Ce qui me poussa à porter mon attention sur les visions holistes de l’être humain et éco-systémiques de la planéte ; car elles tendent toutes à tenir compte de la connexion intrinsèque entre la partie étudiée et le tout qui l’environne. À cet égard, déjà dans les années 70, James Lovelock – biologiste et découvreur de l’effet des gaz CFC sur la couche d’Ozone – introduisait la théorie «Gaïa» qui spéculait que la terre se comportait comme si elle était un super-organisme fait de l’ensemble du vivant et des éléments qui l’environnent.

À mon insu, je faisais partie d’une pensée alors émergeante, et actuellement en pleine expansion. Une certaine urgence à «reconfigurer» notre représentation collective de la planète s’imposa peu à peu à mon esprit. En effet, après avoir créé cette dialogie (La conscience des limites) dominée par des rapports d’exclusion ou de hiérarchie (le dedans versus le dehors, ou le lointain versus le proche), il me sembla important de concevoir la Terre autrement qu’en objet limité à l’extériorité de notre corps. Afin d’éviter de nous mettre systématiquement dans une position de dominé ou de dominant, il s’agissait dorénavant de placer la Terre à l’intérieur de nous et de notre conscience, telle une entité vivante que tout humain devrait porter dans son intériorité et son intimité. En fait, depuis la fin de la conquête horizontale de la surface de la Terre et même depuis le début de la conquête verticale de l’espace, les impacts de la mondialisation sur l’environnement et la répartition des biens naturels nous démontrent que l’on ne peut plus se contenter de dire à nos enfants : «Vas, la Terre est vaste, tu trouveras ta place au soleil». Aujourd’hui, on devrait plutôt affirmer : «Vas… et quoique tu fasses n’oublie pas de toujours porter la Terre en toi. La Terre n’est pas si grande». Car la Terre-Mère n’est plus de ce monde ; quant au Soleil-Père, il reste imperturbable.

C’est donc en créant l’installation Recartographier son monde (2000), que je véhiculais pour la première fois (de façon consciente) la notion de «Terre-Enfant». Dans cette oeuvre située au niveau du sol, j’obligeais en effet le spectateur à regarder à ses pieds une spirale de photocopies d’un ballon en forme de globe terrestre – plus ou moins dégonflé et écrasé sur une vitre de photocopieur – mais animée en son centre par une image holographique de ce même ballon en 3 dimensions, et luisant dans ses couleurs arc-en-ciel transparentes. Toutes les photocopies du globe terrestre, imprimées en noir-et-blanc, renvoyaient au spectateur averti une impression diffuse d’images échographiques d’un fœtus. Au risque de le piétiner, si on osait s’approcher de cette Terre lumineuse située en plein centre.

Recartographier son monde, © Ph. Boissonnet

Datascape

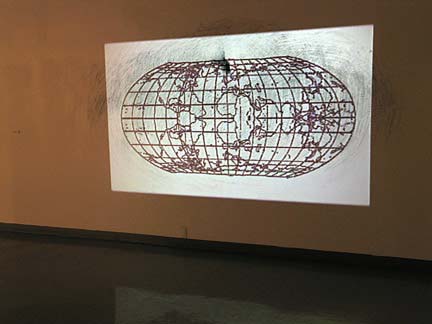

Cette perception d’une «Terre-Enfant» – dont on surveille les moindres soubresauts de respiration, de tremblements, ou de variation thermique – est d’autant plus vraie aujourd’hui que les images véhiculées par les technologies de surveillance par satellite se sont largement répandues dans le grand public, via Internet. Celles-ci sont véritablement en train de devenir les nouvelles prothèses de vision de la planète entière. D’ailleurs, l’art actuel en ressent fortement l’impact, et il est probable qu’une nouvelle conception du paysage comme genre artistique et comme espace naturel «pas si bien apprivoisé» par l’être humain soit en train d’en émerger. Dépassant la vision pas forcément écologique du Land Art et intégrant les technologies informatiques de l’image et des télécommunications, on ne parlera plus de «Landscape» ni même de «Earthscape», mais plutôt de «Datascape», une nouvelle forme paysagère dans laquelle l’horizon et le point de fuite n’ont plus aucune raison d’être. S’il en émerge un nouvel ordre de représentation spatiale, celui-ci ne sera pas en rapport direct avec l’œil et l’échelle humains, comme c’était le cas depuis la Renaissance avec l’invention de la perspective linéaire. L’art contemporain, avec l’émergence de ce que l’on semble appeler aujourd’hui «l’Eco Art», est donc un excellent vecteur du sens intégrateur que l’individu, porteur de la planète en lui, cherche actuellement à synthétiser. Celui-ci est simultanément connecté à la nature et à la société technologiquement avancée. C’est d’ailleurs en cherchant à exprimer cette intégration des oppositions entre le dessus et le dessous, le dedans et le dehors, le sud et le nord, ou encore entre l’archaïque et le technologique, que j’ai créé en 2006 l’œuvre murale : Décentrer/ Recentrer, dans laquelle se superposaient et s’épousaient du dessin manuel, du son, de l’image numérique.

Décentrer/ Recentrer, © Ph. Boissonnet

Malgré le fait que ces technologies de surveillance par satellite, dîtes du «Earth Monitoring», nous donnent l’impression d’un nouveau pouvoir de contrôle et de domination sur la nature, nous semblons aboutir aujourd’hui à une compréhension beaucoup plus intériorisée de la Terre. Ce complexe appareillage de vision semble en effet affecter doucement notre capacité de représentation de la planète et il semble que nous sommes au seuil d’un double mouvement, paradoxal. D’une part, on vit une distanciation (toutes ces technologies analysent principalement leur objet à distance), et, d’autre part, il émerge de la conjugaison entre cette panoplie de senseurs et l’expansion de la conscience écologique, un véritable phénomène de rapprochement entre le végétal, le minéral, l’organique, et les technologies informatiques basées sur le flux énergétique du signal (l’information).

Nous tendons à modifier la conscience relationnelle que nous établissons, à notre insu sans doute, avec la Terre, et donc, avec une «Dame Nature», qui est en apparence de moins en moins sauvage et effrayante. Une nature qu’il ne s’agit plus de dominer et d’asservir, mais bel et bien de protéger et de comprendre dans ses interrelations avec l’existence même de l’humanité. Je suppose alors que cette mutation de la conception d’une Terre-Mère en une Terre-Enfant ne devrait pas être comprise comme s’il s’agissait d’une régression. Je crois plutôt qu’elle repose sur l’idée de notre «reconnexion» sensible et corporelle avec la Terre. Cette Terre que l’on désire protéger, soigner même, nous semble ainsi plus proche de nous et de notre dimension organique, grâce, justement, aux sciences de la Terre et de l’Espace ; celles-ci nous révèlent en effet non seulement sa finitude mais aussi l’immensité spatiale qui l’environne, ainsi que la situation exceptionnelle dont nous bénéficions. Ces technologies de télésurveillance nous aident donc à la porter à l’intérieur de nous, en intégrant le «vu du dehors» avec le «senti du dedans». Nous sommes au seuil d’une conscience bilatérale : celle d’une Terre qui porte la vie, autant que notre survie sur Terre est porteuse de la Terre.

Pour terminer, je signalerai un projet sur lequel je commence à peine à travailler, mais qui est particulièrement propice à ce contexte. Il s’agit d’un aspect touchant à «l’âme de la Terre», c’est-à-dire à sa relation avec le ciel. Je veux parler ici des relevés nocturnes par satellite de l’intensité lumineuse des zones urbaines, considérées comme polluantes pour la perception du ciel étoilé. Lorsque que l’on contemple certaines images compilées par satellites de nos continents durant la nuit, il semble que les nébulosités stellaires commencent à être sérieusement concurrencées par «l’esthétique» des concentrations urbaines de lumière artificielle.

J’ai donc planifié de réaliser une œuvre murale interactive et lumineuse qui comportera une projection vidéo du ciel étoilé et un montage mural lumineux composé de multitudes de diodes électroluminescentes qui simuleraient la cartographie nocturne des 5 continents vus de satellite. Cette production prendra naissance durant un séjour en Antarctique que je projette de faire, en janvier 2007 ou janvier 2008, grâce à une collaboration avec l’artiste de Buenos Aires, ANDREA JUAN, et le support du gouvernement argentin. Le concept de l’installation sera basé sur la perturbation mutuelle et respective entre la visibilité de la séquence vidéo (grand format au mur) et la visibilité du «dessin» mural lumineux. Pour que cette perturbation existe, une interface électronique entre le spectateur et l’œuvre déterminera quel est le nombre de spectateurs présents dans la salle, via une caméra de surveillance. Il s’agira d’organiser l’interface pour que le système commence à réagir lors de la visite d’au moins 2 spectateurs. En d’autres termes, la bonne visibilité de la vidéo panoramique du ciel étoilé – c’est-à-dire sans aucune perturbation venant des diodes électroluminescentes – sera réservée au spectateur isolé.

Le groupe de visiteurs, surtout lors d’un vernissage, induira, bien malgré lui, la perte de luminosité de l’image vidéo. Or, en même temps que la vidéo s’effacera, le nombre de diodes allumées augmentera. L’individu et le groupe ne pourront jamais voir et sentir les mêmes choses. Alors que le visiteur solitaire pourra voir le ciel étoilé à partir d’une zone de la planète sans pollution lumineuse; le groupe, lui, aura droit à la vision d’une Terre simulant la perception de l’homme de l’Espace. Dans les deux situations perceptuelles, l’œuvre interactive suggérera de façon poétique qu’il est important de rester en connexion avec le Tout, avec la relation Ciel-Terre.

© Philippe Boissonnet & Leonardo/Olats, Novembre 2006, republié 2023

Leonardo/Olats

Observatoire Leonardo des Arts et des Techno-Sciences

À propos / About | Lettre d'information Olats News

Pour toute (re)publication, merci de contacter / For any (re)publication, please contact Annick Bureaud: info@olats.org

Pour toute question concernant le site, merci de contacter / For any issue about the website, please contact: webmaster@olats.org

Design Thierry Fournier

© Association Leonardo 1997-2022