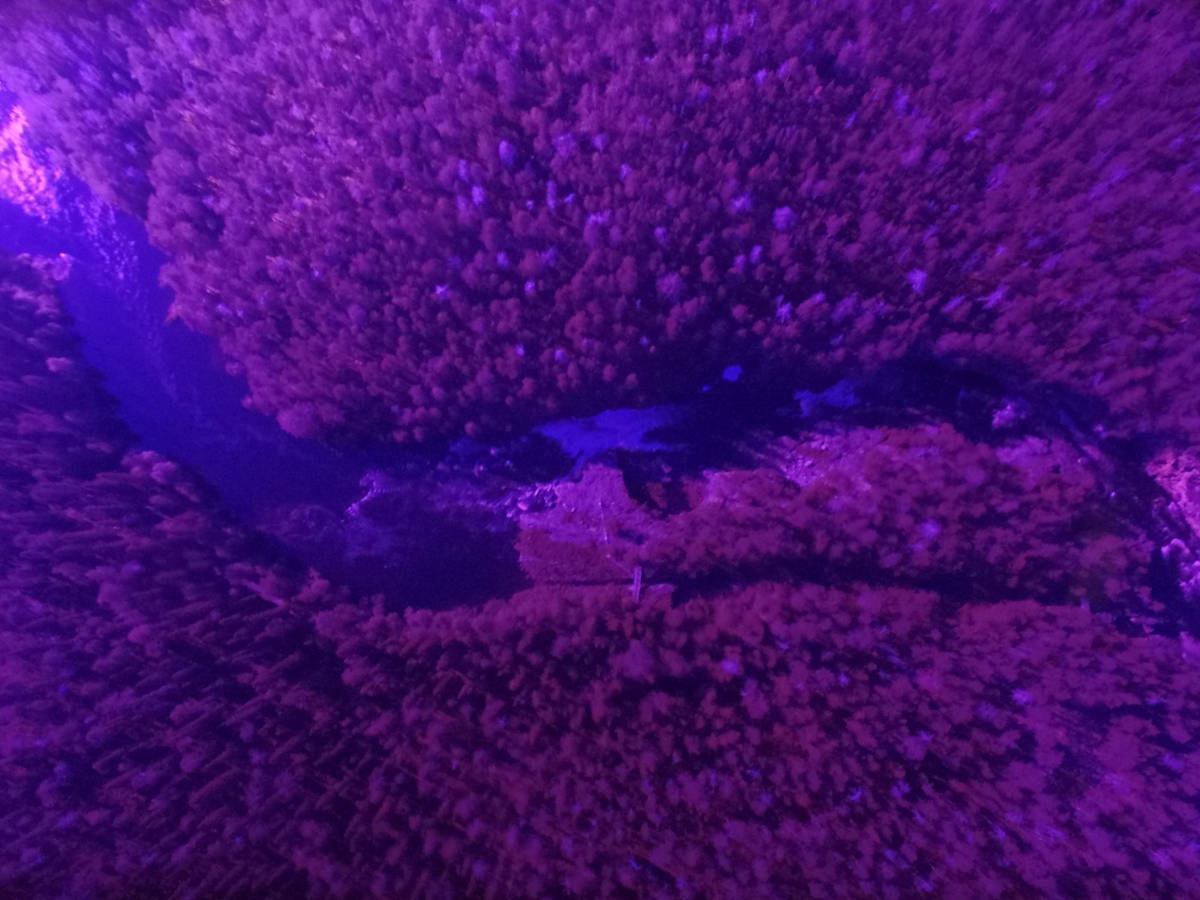

Mine de Pyhäsalmi, Finlande, la vie à 600 mètres de profondeur, image Antti Tenetz, 2023

Une autre planète

Sommaire :

Une autre planète : Quelle est-elle, cette « autre » ? Une autre, ailleurs, vers laquelle certains rêvent d’aller et de possiblement s’installer ou la nôtre mais autrement, réparée de ce que nous lui faisons subir, ou les deux enchevêtrées ?

Dans ce désir ou fantasme d’une autre planète, il s’agit d’abord de nous, les humains, de ce qui nous est nécessaire pour vivre et de la capacité de cette « autre » planète à pouvoir nous le procurer. Autrement dit, dans une perspective totalement anthropocentrée, l’enjeu est de rendre habitable un lieu inhospitalier.

Que ce soit pour vivre ailleurs dans l’espace extra-terrestre ou ici sur notre planète d’origine deux points, que l’on pourrait qualifier de « logistiques », s’imposent :

– comment produire un air respirable et de la nourriture saine et en quantité suffisante ;

– comment recycler nos déchets, dont le CO2 ; la vie, rappelons-le, est synonyme de production de déchets.

C’est aussi s’interroger sur la culture, au sens sociologique et anthropologique du terme, que l’on souhaite promouvoir ici et dans l’ailleurs, celle que l’on emporte, celle que l’on veut construire. C’est décortiquer les raisons de l’envie d’aller dans l’espace extra-terrestre, ce que l’on va y faire et comment.

Au fil de ces questions on rencontre la terraformation et l’astrobotanique, la commensalité avec les plantes, les algues, les micro-organismes et quelques poissons, l’exploitation minière et les environnements analogues et plus encore. Nous n’en effleurerons qu’une toute petite partie.

Terraformation

Terraformation de la Terre

Le terme de terraformation provient de la science fiction et a le mérite d’être explicite : il s’agit de créer une « Terre ». En France, le terme scientifique officiel a d’abord été celui d’écogenèse remplacé depuis 2008 par celui de biosphérisation qui est la « transformation de tout ou partie d’une planète, consistant à créer des conditions de vie semblables à celles de la biosphère terrestre en vue de reconstituer un environnement où l’être humain puisse habiter durablement. » (source Wikipédia)

Les corps célestes que sont les planètes n’ont pas toujours existé. Les planètes se sont constituées et ont évolué au cours de milliards d’années. La « nôtre » n’est jamais qu’une parmi tant d’autres dans le système solaire et dans l’univers. La Terre a ceci de particulier que nous y vivons. Pour cela il a fallu que des réactions physico-chimiques s’y produisent, que le vivant émerge de l’inanimé, que d’autres y vivent avant nous et nous préparent le terrain. Au sein des océans puis sur la terre ferme, tout un ensemble de micro-organismes, d’algues, de lichens, puis de plantes a littéralement « terra-formé » la planète, l’a climatisée en lui fournissant son atmosphère et l’air que nous respirons.

Homo Sapiens a ensuite pris le relais. La première planète qu’il a modifiée est la sienne. L’agriculture, depuis le néolithique, puis l’exploitation des ressources et l’extraction minière viennent immédiatement à l’esprit dans cette entreprise. Ceci semblant aller vers une « dé-biosphérisation » plutôt que vers une

meilleure habitabilité.

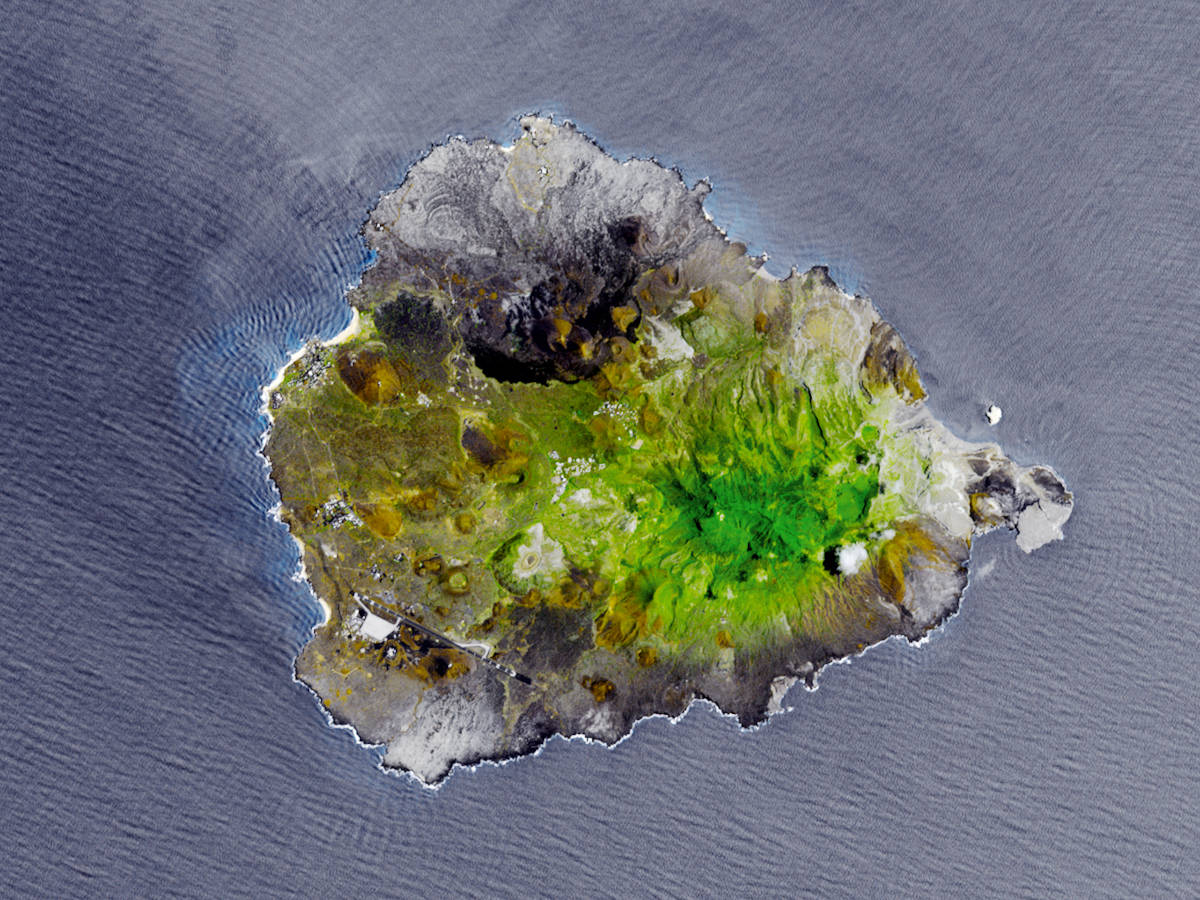

Ile de l'Ascension, image d'observation de la Terre, NASA, 2010

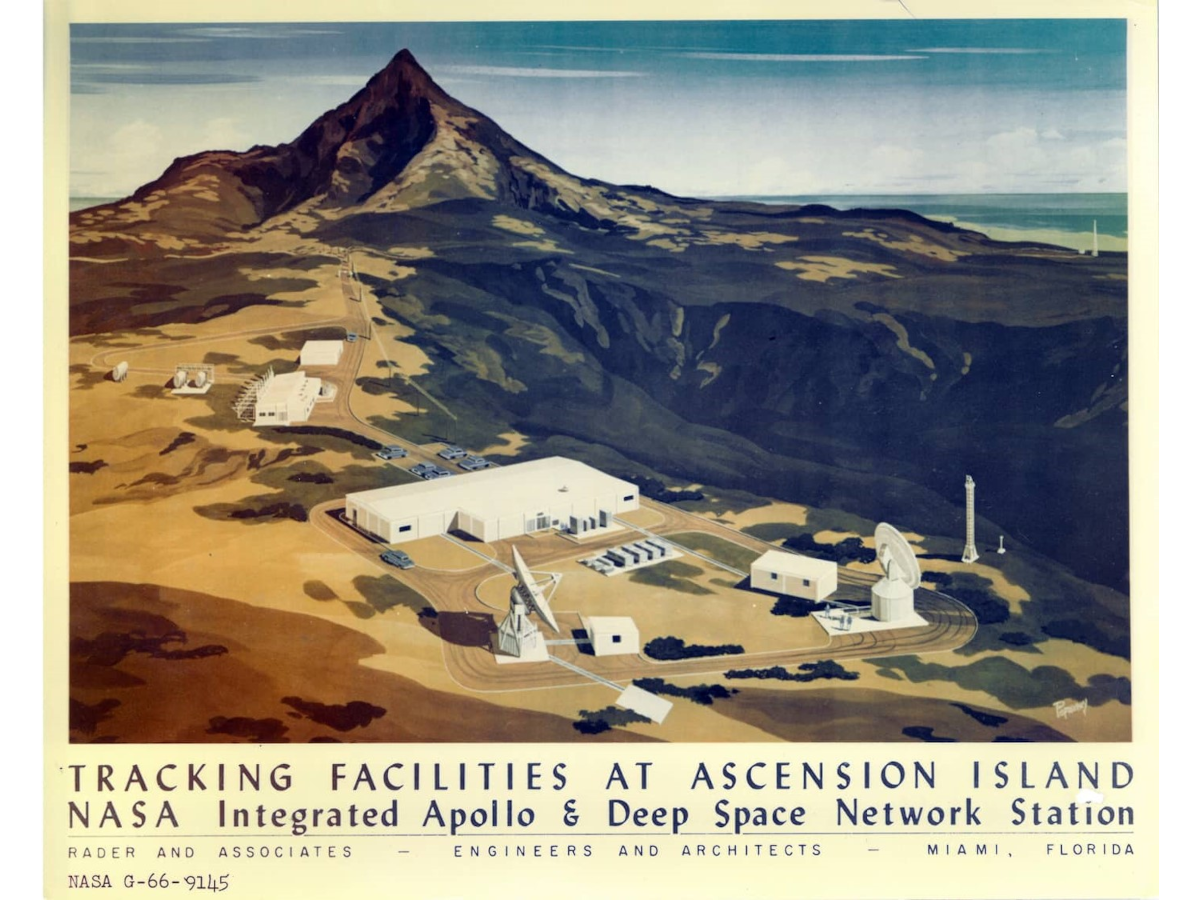

NASA, Ile de l'Ascension, bases de suivi des vols spatiaux. Peinture commissionnée en 1966 par le cabinet d'architectes Rader and Associates de Miami.

Sans doute moins connu est le test grandeur nature d’écogenèse conduit sur l’Ile de l’Ascension, propriété britannique. Située au milieu de l’océan Atlantique sud, juste sous l’équateur, elle est non habitée, aride et sans eau douce quand Charles Darwin y fait escale. Il pense qu’y introduire des arbres permettrait d’y développer une végétation et d’y capter plus de pluie. Ce qui fut fait sous la houlette du botaniste Joseph Dalton Hooker. Avec l’aide et le soutien des jardins botaniques royaux de Kew, des arbres de diverses espèces y sont transportés par bateau, créant au fil des années une forêt sur la montagne Green, le plus haut point de l’île. Certaines espèces s’acclimatèrent, d’autres disparurent, des fougères y devinrent invasives.

L’île de l’Ascension accueille depuis le milieu du 20ème siècle des bases de suivi de lancements spatiaux de la NASA, elle servit notamment pour les missions Apollo, mais aussi de l’agence européenne pour des lancements d’Ariane. Sa population d’habitants temporaires est composée d’employés des organisations présentes sur l’île, employés qui partent à la fin de leur contrat.

Notre histoire est celle du dialogue et de la confrontation entre la géologie et l’organique. L’évolution se poursuit au rythme de celle de l’Univers et de la frénésie de nos actions. Tout autour de la Terre il y a désormais une ceinture de satellites et de débris orbitaux, de plus en plus dense. Le théoricien des médias Jussi Parikka parle à son propos d’une nouvelle couche sédimentaire et pour l’orbite plus haute, dite « cimetière », de nouvelle couche géologique. Il qualifie les objets qui y sont, de fossiles du futur (1). La Lune, quant à elle, accueille des dépôts de déchets laissés par les astronautes et les diverses missions non habitées, requalifiés depuis en sites archéologiques (2) et héritage culturel de l’humanité (3).

(1) Parikka Jussi, A Geology of Media, Electronic Mediations, Volume 46, University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 2015

(2) Gorman Alice, Dr Space Junk vs the Universe: Archaeology and the Future, NewSouth Books, Sydney, 2019

(3) For All Moonkind, https://www.forallmoonkind.org/

Terraformation d'un autre corps céleste

Depuis 1930 et le roman Last and First Men de William Olaf Stapledon considéré comme le premier à avoir décrit la terraformation, l’idée fit son chemin jusqu’à percoler les milieux scientifiques et dans celui de l’ingénierie planétaire. Mars est très souvent l’heureuse élue. Les projets relatifs à Vénus sont sans doute moins nombreux, la planète étant encore moins hospitalière pour des humains. En 1961, Carl Sagan proposa de la terraformer par le biais d’algues injectées dans son atmosphère. Lors de la Rencontre LASER Paris du 14 mars 2024, outre l’histoire de l’île de l’Ascension, l’historien des sciences Luis Campos évoqua la proposition du chimiste suédois Gösta Ehrensvärd dans son livre Man on Another Word, également de 1961.

Ehrensvärd écrivait (4) :

« En ce qui concerne la colonisation permanente de Vénus, il convient d’utiliser chaque fois que possible toutes les mesures susceptibles d’induire une température au sol qui soit plus modérée. Une suggestion intéressante serait d’implanter des cellules résistantes, apparentées ou similaires au type Nostoc, plusieurs milliers d’années avant qu’une telle colonisation ne débute.

[…] La colonisation de Vénus par l’homme est tout à fait possible. Les préparatifs pourraient prendre beaucoup de temps – de cent mille à un million d’années –, mais les efforts pour y parvenir pourraient s’avérer fructueux. »

En résumé Ehrensvärd proposait de rejouer ailleurs l’évolution de la vie sur Terre. En admettant que cela fonctionne, il risque de ne plus y avoir beaucoup d’humains pour aller vérifier.

Partir d’organismes simples et résistants est un des aspects de l’œuvre TX-2: Moonshadow (2022) de l’artiste Adriana Knouf dans laquelle elle envisage d’ensemencer Mars avec des lichens. Les lichens ont aussi fait partie de l’arsenal d’Ehrensvärd mais cette fois dans un organisme hybride :

« Si nous devions synthétiser une plante à la tolérance maximale, elle devrait combiner la capacité du cactus du

désert à économiser l’eau à celle des lichens de l’Antarctique à résister au froid et à profiter de chaque période de temps plus clément pour amorcer l’assimilation et la division cellulaires. Une telle combinaison, une sorte de cactus arctique doté de cellules fongiques résistantes et capable de s’adapter aux climats extrêmes des hautes terres, aurait une chance de vivre et de survivre dans une zone appropriée sur le sol pauvre de Mars. »

(4) Traduction anglaise de 1965, citations fournies par Luis Campos traduites de l’anglais par A. Bureaud.

Exploitation et Habitat

La biosphérisation d’un autre corps céleste demeure une fiction. En revanche son exploitation est une éventualité possible. Si sa concrétisation est loin d’être implémentée, elle est sous-tendue par des discours, des décisions et des recherches qui sont bien réels et effectifs.

En 2015, le Président Obama signait Le CSLCA / Commercial Space Launch Competitiveness Act (Loi sur la compétitivité des lancements spatiaux commerciaux) autorisant les citoyens et les industries américaines à s’engager dans l’exploration et l’exploitation commerciales des ressources spatiales, y compris l’eau et les minéraux. Autrement dit, il autorise à prendre les ressources mais non le territoire lui-même, de ce fait ne contrevenant pas, théoriquement, au Traité de l’Espace qui prohibe l’annexion par un Etat de territoire sur d’autres corps célestes. Cette distinction est cependant largement discutable et discutée. En effet, installer une infrastructure minière dans l’Espace est de facto s’attribuer le territoire sur lequel elle est construite.

Dans la course à l’appropriation des ressources extra-terrestres, la Lune est un terrain de jeu de tout premier plan, notamment pour une utilisation locale, dénommée ISRU dans le jargon pour In Situ Resource Utilization. L’eau est une de ces ressources primordiales présente sur la Lune sous forme de glace. Indispensable à la vie, elle est aussi une source possible de carburant pour les vaisseaux spatiaux par extraction de l’hydrogène qu’elle contient.

De la plus petite start up au plus grand groupe industriel, une armée d’ingénieurs dans le monde entier planche sur les solutions techniques. Lockheed Martin, entreprise historique dans le secteur spatial, en fait partie. En 2024, elle a publié sur son site web une nouvelle intitulée A Vision for Humanity’s Future in Space. Lockheed Martin’s Water-Based Lunar Architecture. Le plus intéressant dans cette histoire fictive, au sein de laquelle sont insérées les solutions techniques proposées par l’entreprise, est la vision du monde qui s’y exprime, portée par une logique extractiviste, productiviste et de conquête, celle qui a conduit à la civilisation du pétrole et des énergies fossiles dont elle prolonge les

valeurs dans l’espace. On peut y lire (5) :

« Les humains sont l’intelligence extraterrestre ici, transformant la surface d’un monde étranger grâce à nos[assistants robotiques et selon nos plans. […] Chaque fois que la science élargit nos horizons, le développement commercial et industriel remplit l’espace nouvellement découvert par le progrès humain ».

Le texte s’ouvre par cette déclaration : « Il est impératif qu’une telle vision soit durable —techniquement, politiquement et économiquement. » Personne ne dit, ou même ne sait, au bout de combien de temps la glace sur la Lune serait épuisée.

(5) Traduction de l’anglais par A. Bureaud.

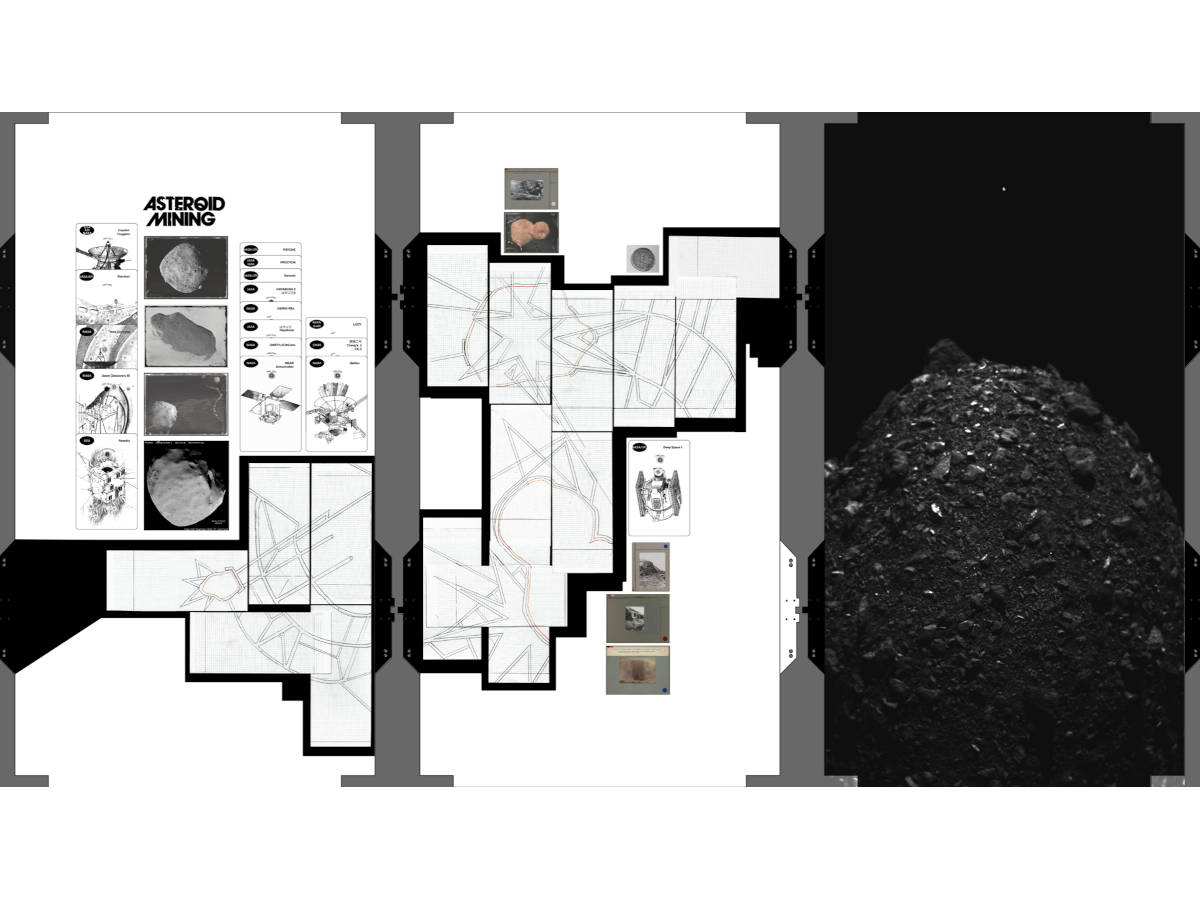

Mining the Sky , Michèle Boulogne, depuis 2020

Nouvel Eldorado, les astéroïdes sont particulièrement convoités pour leurs minerais précieux. Avec Mining the Sky, l’artiste Michèle Boulogne se penche sur l’attirance dont ils font l’objet, les visions du monde dont ils ont hérité ancrées dans l’histoire de l’exploitation des ressources de la planète et de celle d’une partie des humains qui l’habitent ou l’ont habitée.

Mining the Sky. Visual research project on a possible regretful future , Michèle Boulogne, 2020

Mining the Sky. Visual research project on a possible regretful future, 2020 [Projet de recherche visuelle sur un avenir potentiellement regrettable] se présente comme une œuvre documentaire, reprenant en partie les codes visuels de certaines présentations scientifiques. À partir de notes et d’images d’archives, Michèle Boulogne compose un ensemble de cartes mentales et analyse les enjeux de l’exportation du modèle de l’exploitation minière terrestre aux milieux extraterrestres. Elle dévoile des liens et points de rupture entre ces deux modèles miniers et leurs conséquences historiques et potentielles.

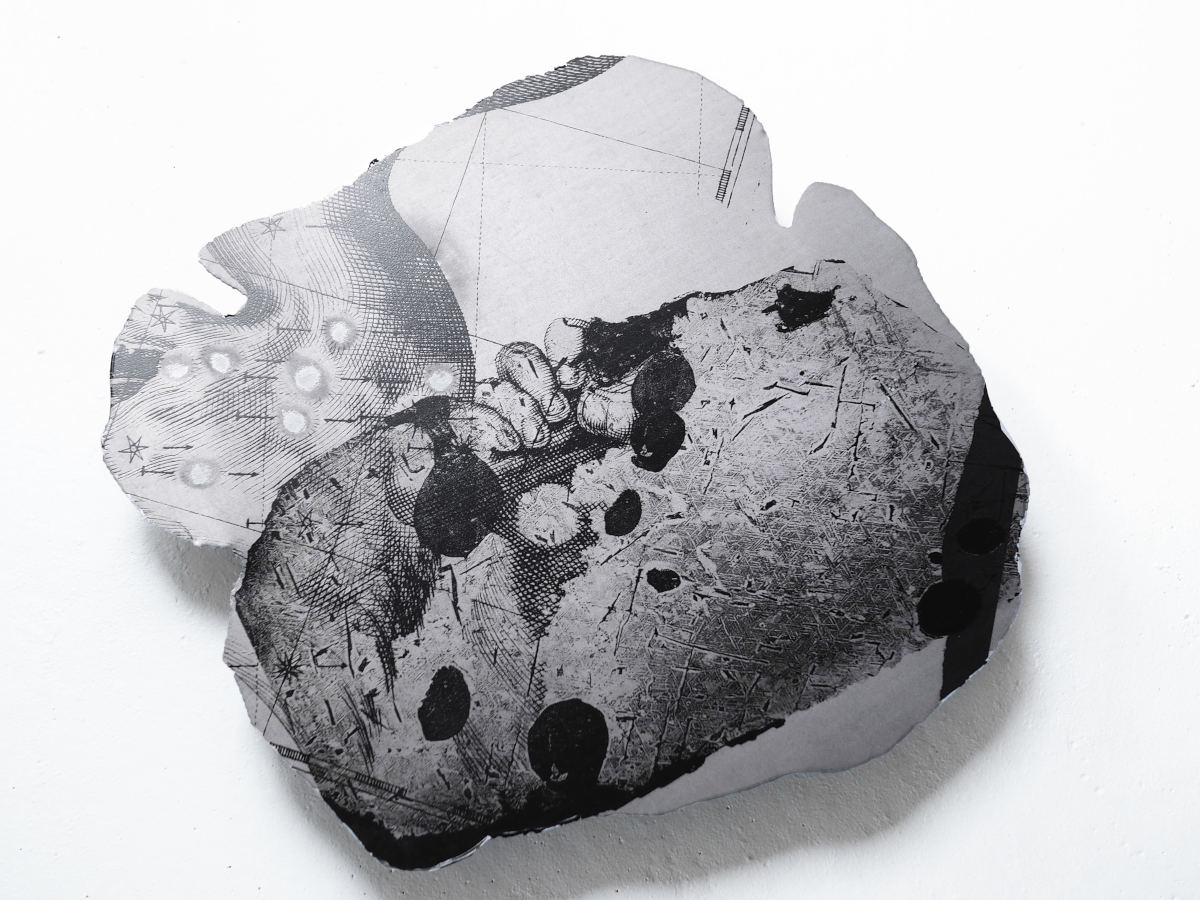

Mining the Sky, the pursuit of finitude , Michèle Boulogne, 2022, UV print on aluminum 40x40cm

Mining the Sky, the pursuit of finitude , Michèle Boulogne, 2022, UV print on aluminum 40x40cm

Dans Mining the Sky, the pursuit of finitude de 2022, Michèle Boulogne associe des fragments de corps tirés d’illustrations de constellations à ceux de planches géologiques de météorites riches en métaux. Les représentations allégoriques des constellations sont celles du cartographe vénitien du XVIIe siècle Vincenzo Coronelli dont les globes célestes ornaient les salles de l’élite européenne. Ces images composites sont imprimées sur des plaques d’aluminium aux bords irréguliers, acérés et coupants, dans un noir et blanc qui renforce la froideur du métal. De ces objets sourd une violence ou un danger. Les mains et les bras des personnages semblent saisir les météorites dans des gestes oscillant entre cupidité et protection. Ils reflètent les ambitions actuelles pour l’exploitation minière des astéroïdes, soulevant des questions éthiques quant à la revendication des ressources cosmiques au bénéfice d’un enrichissement terrestre.

Quel est l’avenir de la poursuite de l’industrie de la finitude ?

Au dedans du monde

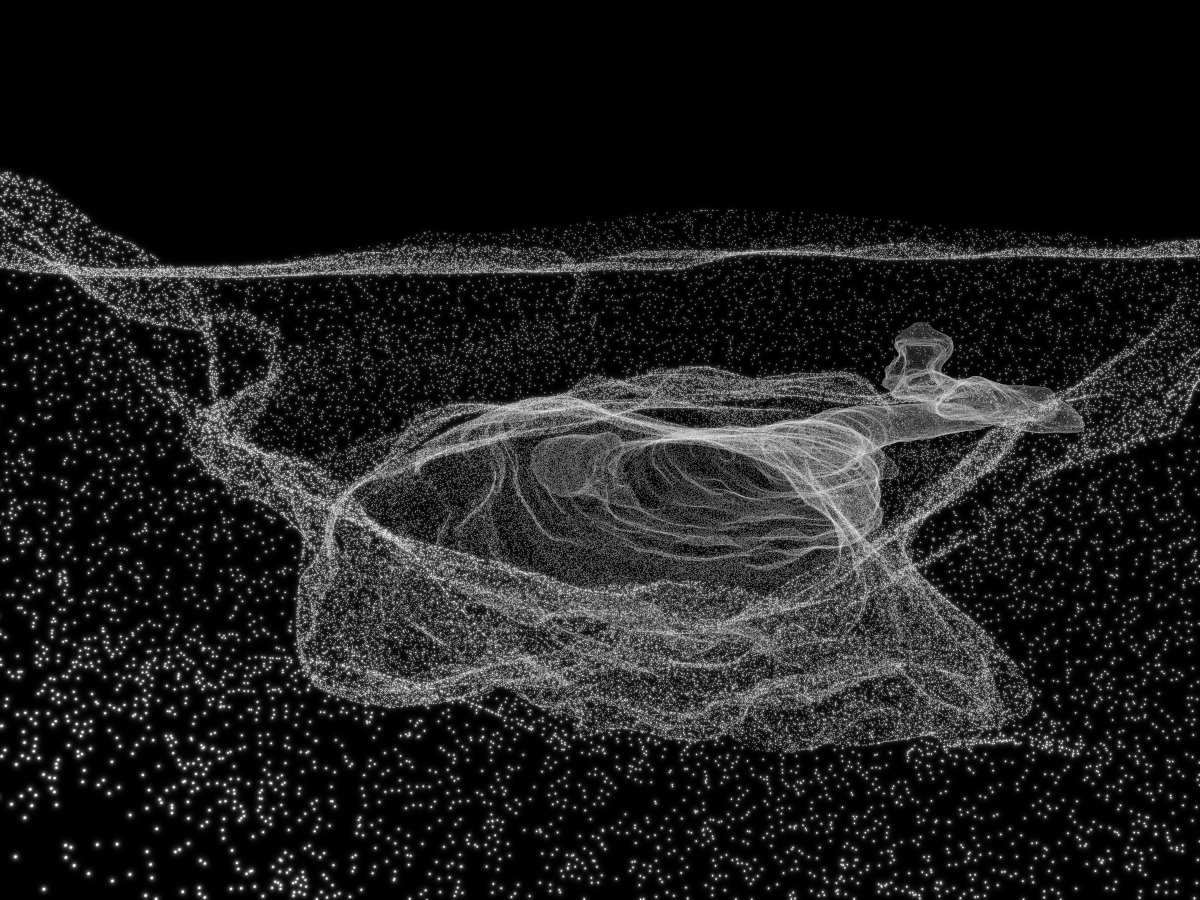

Mine de Pyhäsalmi, Finlande, niveau bas intersection avec le Hall Blanc, zone la plus profonde de la mine (1400 mètres), scan LIDAR, image Antti Tenetz, 2023

Sur la commune de Pyhäjärvi, au centre-nord de la Finlande, Pyhäsalmi est la mine (cuivre et zinc) la plus profonde d’Europe (1445 mètres). Commencée en 1962, son exploitation a fermé en 2022. Depuis, elle devient une zone de recherches en tout genre : laboratoires de physiques, laboratoires pour la culture de plantes et de fungi, expérimentation de production d’insectes et de poissons, ou environnement analogue pour programmes spatiaux.

Mine de Pyhäsalmi, Finlande, Laboratoire profond (Deep Laboratory), artiste Tuomo Kangasmaa effectuant des recherches dans la zone d'entraînement au sauvetage, 400 mètres de profondeur, image Antti Tenetz 2023

Les environnements analogues sont des lieux sur Terre qui présentent des conditions extrêmes où peuvent être testés différents aspects des conditions de vie dans l’Espace : production de nourriture avec des cultures de plantes hors sol, et aussi de petits organismes ou même de poissons ; mise au point de systèmes de soutien à la vie (life support system) autonomes et en cercle fermé, de la production d’oxygène au traitement des déchets organiques dans un lieu clos ; résistance des humains à vivre au sein de petits groupes, confinés dans un habitat dont ils ne peuvent sortir librement sous peine de mort.

Le travail artistique et de recherche d’Antti Tenetz lie le géologique, le biologique et le vivant avec la technosphère par le biais d’un ensemble d’instruments avec lesquels il les documente et les interprète. Il associe les profondeurs de la Terre à la vision aérienne des drones et des satellites, l’expérience physique intense de la mine ou des tunnels de lave à celle produite par le biais d’un autre système perceptif et sensoriel que celui des humains.

La rivière Oulanka avec la Station de recherche (Finlande), prise de vue avec une caméra de drone modifiée pour les UV et le proche infrarouge, image Antti Tenetz, 2016

Pour Antti Tenetz, l’espace extra-terrestre est intimement lié avec l’ici du territoire, celui du grand nord arctique habité par des humains depuis le paléolithique et par des organismes vivants depuis bien plus longtemps encore, comme ceux que l’on trouve au fond de la mine de Pyhäsalmi. Antti Tenetz y croise cyanobactéries et bactéries extrémophiles avec l’intelligence artificielle et la sensibilité humaine.

Mine de Pyhäsalmi, Finlande, la vie à 600 mètres de profondeur, image Antti Tenetz, 2023

Mine de Pyhäsalmi, Finlande, la vie à 600 mètres de profondeur, image Antti Tenetz, 2023

Pyhäsalmi se révèle le symbole d’un cycle qui va de la mine à la mine, via l’Espace, des profondeurs du « dedans de notre monde » à la protection offerte par « le dedans de l’ailleurs spatial », de l’exploration à l’habitation.

Les projets d’architecture spatiale, sur la Lune ou sur Mars, montrent principalement des bâtiments construits par le biais d’un ensemble de techniques innovantes, dont des structures gonflables ou en impression 3D à partir de régolithe local sur fond de ciel étoilé, parfois avec la Terre comme motif. Une autre direction est de construire des habitats à l’intérieur du corps céleste, dans les tunnels de lave ou dans des grottes troglodytes à flanc de falaise qui offrent une protection contre les radiations cosmiques.

Le dedans du monde est-il l’ultime frontière ? (6)

(6) Space, the final frontier est le sous-titre de la série américaine Star Trek dont les premiers épisodes datent de la fin des années 1960.

Tunnel de lave de Leidarendi, péninsule de Reykjavik, Islande, scan LASER, image Antti Tenetz

Crédits

Texte : Annick Bureaud, avril 2025

Un autre monde fait partie de la publication Quelle Planète de Leonardo/Olats dans le cadre du projet Europe Créative "More-than- Planet", collaboration internationale entre Stichting Waag Society (NL), partenaire principal, Zavod Projekt Atol (SI), Ars Electronica (AT), Digital Art International ART2M/Makery (FR), Northern Photographic Centre (FI) et Leonardo/Olats (FR).

https://www.more-than-planet.eu

https://www.olats.org/more-than-planet-2022-2025/

Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables.

Leonardo/Olats

Observatoire Leonardo des Arts et des Techno-Sciences

À propos / About

Pour toute (re)publication, merci de contacter / For any (re)publication, please contact Annick Bureaud: info@olats.org

Pour toute question concernant le site, merci de contacter / For any issue about the website, please contact: webmaster@olats.org

Design Thierry Fournier

© Association Leonardo 1997-2022